白ナンバー事業者向けにアルコールチェック義務化が2022年4月1日に始まってから、1年が経過しました。

アルコールチェック義務化が始まったけど、アルコールチェッカーによる測定の義務化は先延ばしになっていましたよね。

皆さん、油断していませんか?延期は中止ではありません。いつかはやりますという意思表示なのです。

ということで、今回は「いつか」が実は「そろそろ」というお話と飲酒運転の歴史、管理すべき3つの業務、そしてオススメのアルコールチェッカーをご紹介したいと思います。

業務用と市販用のアルコール測定器の仕組みの違いを紹介

- 八街市の飲酒運転事故からアルコールチェック義務化までの経緯

- アルコールチェッカーによる義務化はいつから?

- 事業者が正しく理解していない「安全運転管理者」とは?

- アルコールチェック義務化対象企業が行うべき3つの管理

- 「業務用」アルコールチェッカー3選

八街市の飲酒運転事故からアルコールチェック義務化までの経緯

皆さんの記憶にも新しいと思いますが、

2021年6月28日千葉県八街市で発生した白ナンバーのトラック運転手が起した飲酒運転事故により児童5人がはねられ、

児童2名が死亡

児童3名が重傷

という悲惨な事故がありました。

飲酒運転による事故は情状酌量の余地がないため基本重罪になりますが、それでも飲酒運転による死亡事故は起き続けています。

今回の事故をうけて白ナンバー事業者向けの道路交通法改正が予定されています。

2022年4月に酒気帯びの目視確認と記録保存の義務化が施行。一旦延期にはなりましたが、2023年12月1日からアルコールチェッカーによるアルコールチェックの義務化へ法改正が予定されています。(2023年6月19日追記)

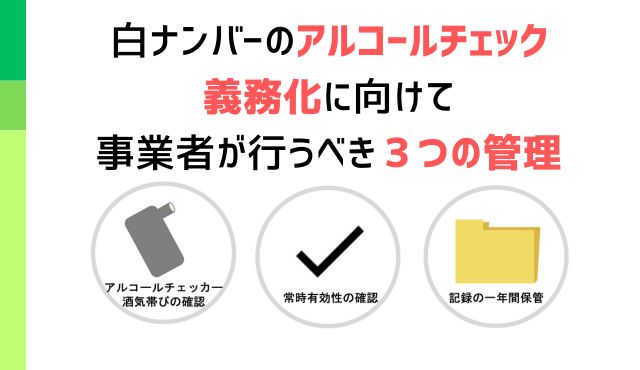

これまでの飲酒運転事故と新規法令、厳罰化の歴史を紐解いていきたいと思います。

飲酒運転の罰則が厳しくなるまで

飲酒運転に対して世間の注目が大きく集まったのは、平成11年に起きた東名自動車道での事故でした。

パーキングで飲酒をしたドライバーが運転するトラックが、大人2名・子供2名が乗る乗用車に追突、子供2名が亡くなる悲惨な事故がありました。

事故の1年後の平成12年に危険運転致死傷罪が新設されました。

平成18年には市役所職員の飲酒事故隠ぺいが社会問題になりました。

危険運転致死傷罪を免れようとして、大量の水を摂取、アルコール反応がでなくなるまで時間を空けてから自首するという悪質な手口でした。

この翌年、過失運転致死傷罪が新設されました。

これら二つの事故と二つの法令改正は、飲酒運転に対しての世間の認識を大きく変えた事件だったと言えます。

余談ですが、危険運転致死傷罪や過失運転致死傷罪の詳細を知りたい方は以前解説した記事を書いていますので興味があればご参照ください。

点呼義務化の対象外だった白ナンバー

平成23年には運輸運送業への出帰庫点呼でのアルコール測定の義務化という法令改正もあり、飲酒運転による死亡事故も20年前と比較すると1/5まで減少しました。

さて、話を戻しますが八街での飲酒運転事故の争点はトラックが緑ナンバーではなく白ナンバーだった点です。

緑ナンバー=営業車

白ナンバー=自家用車

これって、自宅で運転している車も会社で保有している社有車も考え方は一緒で「自家用車」ということなんです。

皆さんも自宅の車両を運転する前にアルコール測定ってされないですよね?

つまり、この事故を起こしたトラックドライバーは点呼でのアルコール測定の義務が無かったのです。

ここで一つ疑問が浮かぶと思いますが、何故トラックを保有する会社なのに白ナンバーだったのでしょうか?

その理由は緑ナンバーの条件は大まかに説明すると「人や物を運ぶことで運賃収入を得ることを目的とした車両」だからです。

物を運ぶ場合でもメーカーの営業さんが運転する社用車は、運賃収入を目的としていないため白ナンバーでOKという解釈になります。

緑ナンバー事業者では既にアルコールチェックが義務化されているのに、白ナンバーの事業者では義務ではないというのも妙ですよね。

そのため事故後すぐに警察庁が動きました。

2021年9月3日、警察庁は道路交通法施行規則9条 改正案を提出。

2022年4月に施行という、かつてないスピードでお話が進みました。

ここですんなりアルコールチェック義務化が始まるかと思いましたが、話はそんなに簡単ではありませんでした。

日本には営業用、自家用含めて8000万台近いの車両があるんですよ。

机上の空論とはまさにこういうことなのかなと思う事態が発生しました。

アルコールチェッカーによる義務化はいつから?

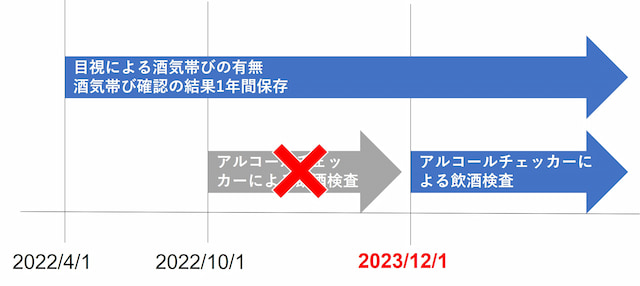

以下は延びに延びたアルコールチェッカーを利用した測定の義務化の時期を端的に表した図です。

前述しましたが、当初アルコールチェック義務化は2022年4月開始を予定しておりました。

しかし2022年4月から開始されたのは目視による飲酒有無の確認と1年間の記録保管義務のみとされ、半年後の2022年10月1日までアルコールチェッカーによる測定を延期しています。

その後、10月から開始予定だったアルコールチェッカーによる測定も「当分の間、安全運転管理者に対するアルコール検知器の使用義務化に係る規定を適用しない」という期限指定なしの再延期が警察庁より発表されました。

理由は市場に十分な量のアルコールチェッカーがなかったことです。

何よりアルコールチェッカーは”なまもの”なので、消費期限や測定回数上限に到達したものは交換しなければいけません。

つまり、メーカーは常に新規とは別に販売した分だけメンテ用にアルコールチェッカーを用意する必要があるわけです。

そういった影響もあって、準備に大分時間がかかったようですね。

アルコールチェッカーによる測定義務化の延期から約1年の月日を経て、警察庁より満を持してパブリックコメントが公開されました。

2023年6月9日に新たなパブリックコメントの募集要項内に、「アルコールチェッカーによる飲酒検査を2023年12月1日より開始」(予定)という旨の改正文書が公開されました。いよいよ、アルコールチェッカーによる飲酒検査の正式な義務化が開始される段階に入ったようです。

少し原点回帰しますが、そもそもアルコールチェック義務化の内容は『安全運転管理者選任事業所においては、安全運転管理者に対して運転者へのアルコール検知器を用いた飲酒検査を義務づける』というものです。

次の章ではこの安全運転管理者を解説していきたいと思います。

事業者が正しく理解していない「安全運転管理者」とは?

ここでまた聞きなれない単語が出てきました。「安全運転管理者」とは一体なんなのか?

そもそも「安全運転管理者とは何ぞや?」という方は意外と多いのではないでしょうか?

運輸運送業の方に説明するなら一言で済みます。ズバリ「運行管理者」の下位互換です。

…というのは乱暴なので、安全運転管理者について説明をしますと、

安全運転管理者制度とは、一定台数以上の自家用自動車を使用する事業所等において、

自動車の安全な運転に必要な業務を行わせる者を選任させ、道路交通法令の遵守や交通事故の防止を図ることを目的としています。

【神奈川県警察HP『安全運転管理者制度』より抜粋】

ということです。

さて、一定台数以上の自家用自動車(=白ナンバー自動車)…とありますが、具体的には以下の条件を満たすと安全運転管理者が必要になります。

- ・定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所

- ・自動車を5台以上(自動二輪車(※50ccを超えるもの)1台は0.5台で計算)使用している事業所

- ・自動車運転代行業者については、営業所ごとに選任が必要

上記の条件を満たしている事業者の方で専任の届出を出していない場合はさっさと届出しましょう。

届出を出していないと「5万円以下の罰金」があります。

さて、安全運転管理者の実際の業務内容を少し紹介したいと思います。

【安全運転管理者の業務内容】

- ①運転者の適性の把握

- ②運行計画の作成

- ③危険防止のための交替運転者の配置

- ④異常気象時の安全運転の確保

- ⑤点呼・日常点検による安全運転の確保

- ⑥運転日誌の備付けと記録

- ⑦運転者の安全運転指導

上記の7つの業務がメインになります。

実は⑤に点呼と記載がありますが、これ2021年10月時点の法令です。

アルコールチェックをしないまでも運転者の疾病、疲労等の把握も業務の1つになります。

八街の事故の件があるので、アルコールチェックだけに焦点が集まっていますが、実は他にも管理すべきことが沢山あるのです。

検索エンジンなどで「点呼記録簿」と検索すると

運輸運送業で利用されている点呼記録簿のサンプルや点呼の事例が沢山出てくるので参考にするのも良いと思います。

プロドライバーのいる会社にとって7つの業務は普段普通に実施していることなので、参考になりますよ!

アルコールチェック義務化対象企業が行うべき3つの管理

以下は内閣府のパブリックコメント内からダウンロードできる「意見公募要領」と「内閣府令案新旧対照条文」から抽出したアルコールチェック義務化における3つのポイントです。

以下は内閣府のパブリックコメント内からダウンロードできる「意見公募要領」と「内閣府令案新旧対照条文」から抽出したアルコールチェック義務化における3つのポイントです。

- ①目視とアルコールチェッカーによる酒気帯びの確認

- ②アルコールチェックの記録を1年間保存すること

- ③アルコールチェッカーを常時有効に保持すること

では、一つ一つ解説していきたいと思います。

①目視とアルコールチェッカーによる酒気帯びの確認

アルコールチェッカーで数値を測定して、目視で酩酊状態にないか判断する必要があります。

アルコールチェッカーで数値を測定して、目視で酩酊状態にないか判断する必要があります。

機械で測定して数値が「0」なら問題ないんじゃないの?

と思われた方もいると思いますが、アルコールが体内にある状態と酩酊状態はイコールではありません。

アルコールが分解されていても酩酊状態が続く場合もあるし、酩酊していないのにアルコール数値が出る場合もあります。

いずれにしても、平均的なアルコール分解能力の方が350㎖の缶ビールを2本を飲んだ場合、正常な状態になるまでに約4時間かかると言われています。

よって、目視と機械でそれぞれ判定することが実は重要だったりします。

②アルコールチェックの記録を1年間保存すること

これは読んだままですが、アルコールチェックの記録を1年間保管することです。

従来やっていなかった記録保管は地味にハードルが高いのではないでしょうか?

アルコールチェックは日付、時間、名前、測定結果が記載するための帳票は必要でしょう。

毎日やるなら、手書きよりも自動の方が忘れることもないので便利です。

後半でアルコールチェッカーのご紹介もしていますので、是非ご参照ください。

③アルコールチェッカーを常時有効に保持すること

すなわち、アルコールチェッカーが正しく稼働しているのか確認することです。

どのように確認するかの一例ですが、マウスウォッシュやモンダミンなどのアルコールの含まれる口腔洗浄剤を「数滴」含んで測定します。

測定するとアルコール数値がでますので、反応が出たことを常時有効性の確認に使います。

実はアルコールチェッカーには有効期限があり、ある日突然アルコールに反応しなくなっている…なんてこともあります。

そのため1日1回はアルコールが出るか確認した方が安心です。

因みにこの有効期限ですが、メーカーによって表現は異なりますが、「校正」や「センサー交換」「メンテナンス」といった表現がされています。

「センサーの有効期間は1年もしくは測定回数5000回のいずれかの条件を満たした場合にセンサー交換」

説明書に上記のような表現が必ず記載されているので、確認しておきましょう。

メーカーが定めるタイミングでセンサー交換や、新品のアルコールチェッカーの購入をしておかないと動作保証してくれなくなるので覚えておきましょう。

有効期間や測定回数はメーカーによって異なるのでご注意を!

業務用アルコールチェッカー3選

業務用アルコールチェッカー、点呼システムも様々なバリエーションがあります。

今回はスタンドアロンで使えるものから、PC連動、遠隔での点呼(IT点呼)の製品までご紹介したいと思います。

中央自動車工業製 SOCIAC α(SC-402)

▲製品ページへ(外部リンク)▲

おそらく、市場でもっともよく見かけるタイプの製品ではないでしょうか?

市販品との大きな違いはその耐久性や安定性にあります。

また、極力アルコール以外の物に反応しないように作られているのでその点も安心です。

息をセンサー口にふうーっと吹きかけるか、ストローで息を吹き込むだけで測定ができます。

お手軽な反面、測定結果は手書きする必要があるので、どういう運用をするべきか検討した上で購入するのがオススメです。

サンコーテクノ製 ALC-Face(ミニプリンタ内蔵型)

▲製品ページへ(外部リンク)▲

プリンター内蔵タイプのアルコール測定器です。

特徴的なのは感熱紙に撮影した顔写真も載せて測定結果とともに印字される点です。

測定結果を印字してくれるタイプの製品の場合は印字された感熱紙を1年間保管して管理するという使い方がポピュラーです。

保管する際は日の当たらない暗い場所に保管するのがポイントです。

折角、印字された内容が読めなくなってしまいますからね。

東海電子製 ALC-PROⅡ(パソコン連動タイプ)

▲製品ページへ▲

ALC-PROⅡはPC連動型のアルコールチェッカーです。

アルコール測定結果を写真つきでPCに保存することが可能です。

クラウド対応の管理システム「運輸安全PRO」を利用すれば、測定結果や乗務員管理も一元管理することが可能です。

センサー交換についても東海電子側で管理しているので、古いセンサーを使い続けていて、使えなくなっていた…という心配も少ないのが特徴です。

ただ、他2製品と比べると、イニシャルコスト、ランニングコストともに高めなので複数営業所あって、しっかり管理したい企業様に向いている製品と言えます。

今回は代表的なメーカーのアルコールチェッカーを三種類ご紹介させていただきました。アルコールチェッカーは様々なメーカーが販売しているので探せばいろいろ出てきます。

でも、一から探すとなると大変なので、本記事がアルコールチェッカー探しの指標になれば幸いです。

これから始まるアルコールチェック義務化に向けて準備を着々と進めていきましょう。

アルコール検知器について

製品を更に知りたい方

アルコール検知器について

他の記事を読みたい方

アルコール検知器について

詳しく聞きたい方