業務用アルコールチェッカーの秘密。飲酒運転ダメ絶対!

白ナンバー事業者のアルコールチェッカーによる飲酒チェックの義務化が2023年12月1日から開始されました。

運輸運送業では出庫前、帰庫後のアルコールチェックは大分前から義務付けされていますので、”いまさら”感あるかもしれないですね。

でも、運輸運送業の方でもアルコールチェッカーがどういう原理で動いているのかご存知の方は少ないと思います。

ということで、今回は業務用アルコールチェッカーの登場のから大まかな仕組み、飲酒運転に関連する法律のお話、白ナンバー事業者のアルコールチェックの義務化のポイント、そして業務用アルコールチェッカーの製品紹介をしたいと思います。

・・・かなり、ディープな世界なんですよ。

業務用と市販用アルコールチェッカーの違い

業務用と市販用のアルコールチェッカーには決定的な違いがいくつかあります。

高耐久である

業務用途向けのアルコールチェッカーは高耐久に作られています。壊れているとアルコールチェックできないし、出発できないので困りますからね。

とはいえ、アルコールセンサーには使用期限や使用回数に制限があり、業務用の場合半年~1年程度のサイクルでセンサー部分の交換の必要があります。

これを「校正」などとメーカーは呼んでいますが、チェッカーの精度を維持するために定期的なメンテナンスが必要になります。

市販品の場合はこの定期メンテナンスが無いため、気が付くとアルコールチェックができなくなっていることもあります。市販品は定期的に買い替えが必要なので覚えておきましょう。

繰り返し再現性が高い

繰り返し再現性とは一定のアルコール濃度を含んだガスをアルコールチェッカーに何度も吹きかけてほぼ同じ数値が出るかどうかのテストをする場合に使われます。

何度、吹いても同じ結果が出る精度が大事なのです。実はガスセンサーは誰にでも作れるくらい簡単な仕組みでできています。

作り方は薬液を触媒となる紙に浸して、金属のカプセルに入れたら完成です。ね?1行で説明できちゃうくらい簡単です。

でも、本当の難しさは長期間に渡り安定した数値を出し続ける再現性の高さにあります。

この辺はメーカーも様々な研究やノウハウを積み上げて繰り返し再現性の安定を図っているのです。

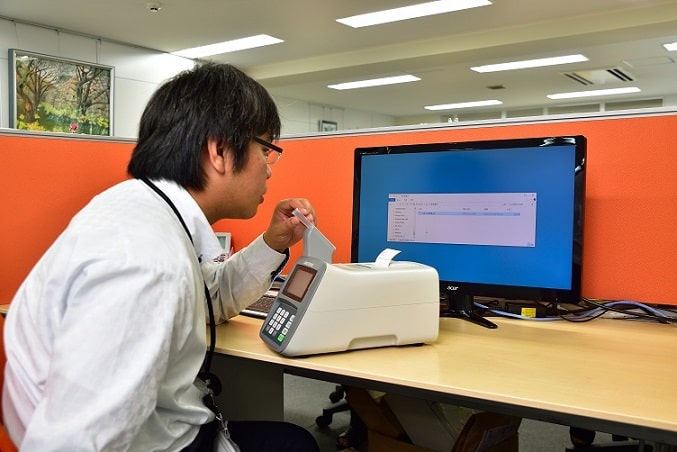

記録が残る

これは製品によっては記録が残らない物もあるので、必ずしも「業務用」に括れるものではないのですが、大体の場合はチェック結果を記録する機能が搭載されています。

記録が残る製品には大きく分けて3つのタイプがあります。

- ミニプリンタ内臓タイプ

- モバイルタイプ

- PC連動タイプ

それぞれ、ミニプリンタ内臓タイプであればロール紙に測定結果を印字、モバイルタイプなら本体内蔵メモリへの保存やサーバへのデータ保存、PC連動タイプであればPCやクラウドサーバへのデータ保存など。

記録が残ることはとても重要で、例えば運送業では点呼記録簿の1年間の保管義務があります。同様に白ナンバー事業者でもアルコールチェックの記録は1年間の保管義務が発生するので、記録が残るタイプにしておくことで業務負担を減らすことが可能です。

アルコールチェックの紙の記録に加えて電子的なデータがしっかり残っていれば、後から事実の追跡をすることも可能です。

運送業などは陸自などの監査などもあるので外せない項目ですよね。

アルコールチェッカーの仕組み

現在市場に出回っているアルコールチェッカーは呼気からアルコール検知をするタイプのものです。

飲酒をすると血中にアルコールが入り、その血中アルコールが肺を通って呼気として吐き出されます。

この血中1リットル当たりのアルコール重量1/2100が、呼気1リットル当たりに含まれるアルコール重量とほぼ同じ数値になります。

これを『ヘンリーの法則』と呼び、一般的にはこの数式に従いアルコール濃度を計算しています。

さらにアルコールセンサーを大別すると2種類あります。半導体ガスセンサー方式と燃料電池センサー式(電気化学式ガスセンサー)があり、違いはアルコール濃度の計測方法にあります。

半導体ガスセンサー

アルコールを含んだ呼気がセンサーに触れることでセンサー表面に電気抵抗が生まれます。この電気抵抗値をアルコール濃度に変換します。

燃料電池センサー(電気化学式ガスセンサー)

呼気に含まれるアルコールがセンサーに触れると電気を発電します。発電された電気量をアルコール濃度に変換するのが燃料電池センサーの特長です。

因みに半導体ガスセンサーは安価なこともあり市販品では多く採用されていますが、呼気に含まれるアルコールに近い成分に反応しやすいという欠点があります。

燃料電池センサーはほぼアルコールにしか反応しないという特長を持っていることから、業務用アルコールチェッカーで多く採用されている背景があります。

その代わり、単価が高いという欠点もあり、どちらのセンサーも一長一短ではありますけどね。

個人的な見解を述べるなら単価は高いですが、燃料電池センサー方式のアルコールチェッカーを利用した方が安心ですし、オススメです。

お酒飲んでいないのにアルコールチェッカーが反応した……という事例はよく聞くし、社内でのトラブルの元になりますからね。

さて、業務用アルコールチェッカーには種類が沢山あるので、改めて第8章で製品紹介をしたいと思います。

アルコールチェッカーが反応する食べ物とは?

意外とアルコールの含まれている飲食物って多いんですよ。代表的なものを以下に記載します。

- パン

- 味噌汁

- 栄養ドリンク

- 口腔洗浄剤(ブレスケア的なもの)

パンやみそ汁は意外な感じがしませんか?でも、パンやみそ汁は酵母菌が入っている兼ね合いでごく微量ではありますがアルコールが含まれています。

そのため、パン・味噌汁を飲食直後は必ずアルコール反応がでます。

栄養ドリンクも種類によっては血行を良くするために微量のアルコールが入っている場合があります。

口腔洗浄剤と言われる口臭予防や歯周病対策の製品にも、口内を消毒するためにアルコールが含まれていることが多いです。

余談ですが、最近はアルコールが含まれていないタイプの口腔洗浄剤もあるようです。

上記の物でアルコールチェッカーが反応しますが、5分~15分程度の時間を空けることで揮発します。

アルコールチェックで数値が出てしまっても、慌てずに時間を空けてから再び測定することで飲酒以外でのアルコール反応は区別することが可能です。

他にもアルコール反応の出る飲食物は沢山ありますが、きりがないので代表的なものだけ紹介しました。

でも注意すべきポイントは分かったと思うのでご活用ください。

飲酒運転した場合に適用される罰則とは?

皆さんは「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の違いをご存知でしょうか?

突然ですが問題です。

「飲酒運転をしていた場合に呼気アルコール濃度が0.15mg/l未満であれば捕まることはない。〇か×か?」

正解は…

「×」です。

飲酒運転で捕まった場合に2種類の法令が適用される可能性があります。

それが、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」です。

飲酒運転で事故で相手を死傷させると「過失運転致傷罪」もしくは「危険運転致死傷罪」という非常に重い罪に問われますし、アルコールチェックが義務化された現在では、そもそもアルコールチェックをしていないことによる罰則などもあります。

この章では「アルコール」にまつわる法令を解説していきたいと思います。

①酒気帯び運転

酒気帯び運転とはアルコールが体内にどのくらい残っているかで、「違反かどうかの判断」と「違反点数の判定」に使われる法令です。

| アルコール濃度 | 違反内容 |

|---|---|

| 0.15mg/l 未満 | 違反なし |

| 0.15~0.25mg/l 未満 | 点数:13点(免許停止) |

| 0.25mg/l 以上 | 点数:25点(免許取り消し) |

上記に加えて、0.15mg/l以上は3年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金が科せられます。

アルコールが0.15mg/l以上だと、確実に一発免停です。それどころか免取もあり得ます。免許取消も一度受けると欠格期間2年となるのでしばらく免許証を取得することができなくなります。

でも、0.15mg/l未満だと、何の違反にもなりません。極端ですよね?

これだけ見ると先のクイズの答えは「〇」になりそうですが、そうは問屋が卸しません。

②酒酔い運転

酒酔い運転はアルコールチェック結果とは関係なく、アルコールにより正常な運転ができないと判断された場合に適用される法律です。

つまり「酔っている」と警察官に判断されると適用されます。

「納得いかない!」という方もいるかもしれませんが理由があります。

「酔っている状態とアルコールの分解能力は無関係」なんです。

アルコールが分解されていても酔っている状態、逆に酔いが醒めている(ような)状態でもアルコールが体内に残っているケースもあります。

アルコールの分解能力は残念ながら鍛えることができません。肝臓とはそういう臓器なのです。

つまり、アルコールが抜けていても正常な運転ができない、つまり酒に酔った状態と判定されれば罪に問われるということなんです。

因みに酒酔い運転が適用されると以下の処分が下されます。

| 行政処分 | 35点 |

| 刑事罰 | 5年以下の懲役 もしくは100万円以下の罰金 |

| 免許証の欠格期間 ※欠格期間とは免許証の再取得ができない期間のことです。 |

3年 |

③過失運転致死傷罪

過失運転致死傷罪は脇見や一時不停止などの不注意による「過失」で、死傷が発生するような自動車事故であれば、適用される法律です。

7年以下の懲役・禁固。または100万円以下の罰金

アルコールや薬物を服用して運転したことを隠蔽したことが発覚した場合は「アルコール等影響発覚免脱罪」が適用され、刑罰が加重されて12年以下の懲役刑かつ、罰金刑がなくなることから厳しい刑罰であることが分かると思います。

④危険運転運転致死傷罪

危険運転致死傷罪は、自動車の一定の危険な運転によって人を死傷させた際に適用されます。

- 法定刑は致傷に対して15年以下の懲役

- 致死に対しては1年以上の有期懲役

- (最高20年、加重により最高30年。執行猶予期間なし)

- ※加重とは無免許での運転を行った場合に適用されるルールです。

ここで言うところの一定の危険な運転とは「アルコール・薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行」のことを指します。

この法令は危険運転によって人を死傷させた場合に適用されるため飲酒運転に限ったものではありません。(当記事の本筋から話が反れるためその他の危険運転の事例は割愛)

ただ、如何に重い罪かご理解はいただけたと思います。

⑤アルコールチェック義務化に違反するとどんな罰則がある?

ここまでは個人に対して適用される法令でしたが、法人に対して課せられる罰則しては以下のものがあげられます。

厳密にはアルコールチェックをしなかった場合限定の措置ではなく、安全運転管理を怠ったことに対する罰則が適用されます。それが「是正措置命令違反」です。

自動車の使用者が、安全運転管理者が必要な機材を整備していないため自動車の安全な運転が確保されていない場合

例:運転者に対する酒気帯びの有無の確認を行うために必要な数のアルコール検知器を用意していないことにより、当該確認が適切に行われず、運転者が酒気帯び運転を行った場合等

是正措置命令が出ているにも関わらず、改善しないなどの違反をした場合に自動車の使用者には50万円以下の罰金が発生します。

現時点だとアルコールチェックをしていないことに対しての直接的な罰則はないようです。

ただ、今後厳罰化される可能性が高いので今のうちに対策をするのが吉です。

今や飲酒運転は社会悪です。飲み会に参加される場合は必ず徒歩で来て、参加することを徹底していただければと思います。

「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな!」

ですよ。

アルコールチェック義務化までの経緯

飲酒運転の厳罰化や法制化までには様々な悲しい事件が裏に潜んでいます。本章ではその辺を解説していきたいと思います。

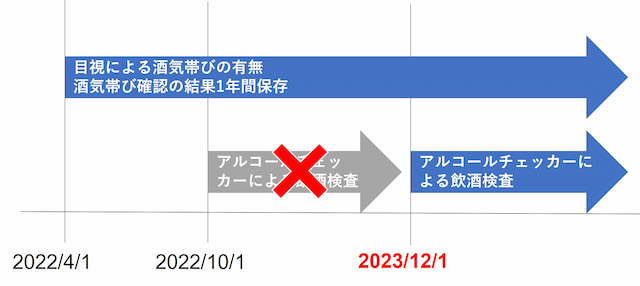

①アルコールチェック義務化はいつから始まった?

アルコールチェック義務化は2022年4月から開始されました。ただし、その時点では目視による飲酒有無の確認と1年間の記録保管義務のみとされました。

市場にアルコールチェッカーが足りないということで、2022年10月までアルコールチェッカーによる飲酒チェックの義務化は延期されたものの、それでも足りず再々延期され2023年12月1日からの開始となったというのが事の顛末です。

因みに運輸運送業では2011年5月1日には点呼時のアルコールチェックの義務化はされています。

白ナンバーと青ナンバー事業者では義務化まで12年もの差があることは特筆すべき点ではないでしょうか?

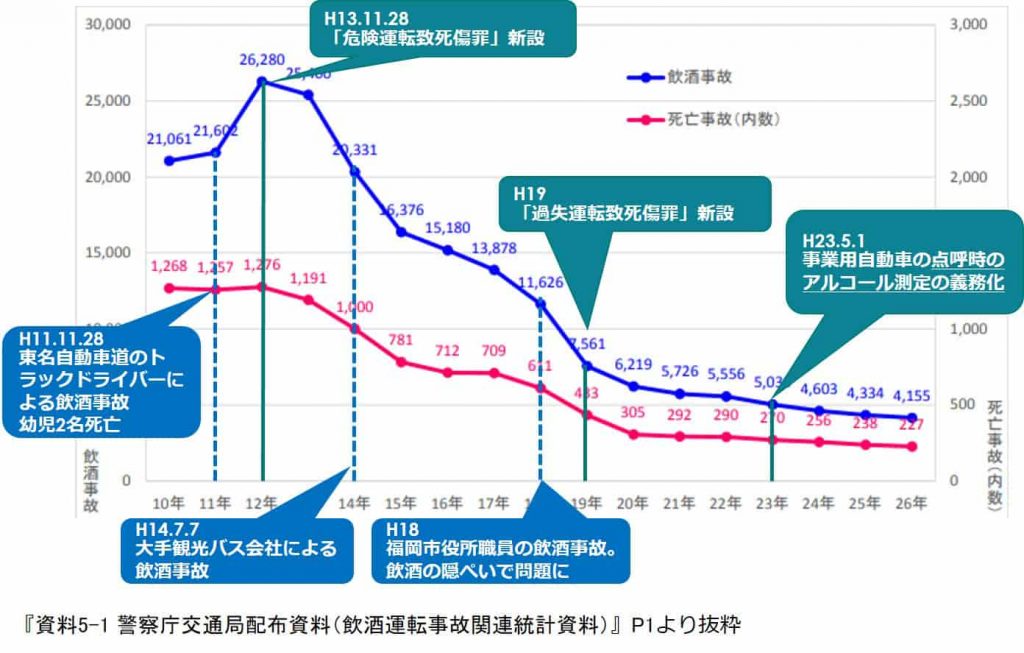

②飲酒運転の罰則が厳しくなるまで

飲酒運転に対して世間の注目が大きく集まったのは、1999年に起きた東名自動車道での事故でした。

パーキングで飲酒をしたドライバーの運転するトラックが、大人2名・子供2名が乗る乗用車に追突、子供2名が亡くなる悲惨な事故がありました。

1年後の2000年に危険運転致死傷罪が新設されました。

2006年には市役所職員の飲酒事故隠ぺいが社会問題になりました。

危険運転致死傷罪を免れようとして、大量の水を摂取、アルコール反応がでなくなるまで時間を空けてから自首するという悪質な手口でした。

この翌年、その対策として過失運転致死傷罪が新設されました。

これら二つの事故と二つの法令改正は、飲酒運転に対しての世間の認識を大きく変えた事件だったと言えます。

過去にこれだけの飲酒死亡事故が起きているにも関わらず、2021年6月28日には千葉県八街市で白ナンバーのトラック運転手が起した飲酒運転事故により児童5人がはねられ、児童2名が死亡、3名が重症という悲惨な事故がありました。

飲酒運転による事故は情状酌量の余地がないため基本重罪になりますが、それでも飲酒運転による死亡事故は起き続けています。

この事故をきっかけに道路交通法が改正され、今回の白ナンバー事業者も含めたアルコールチェッカーによる飲酒チェックの義務化が決定したわけですね。

危険運転致死傷罪や過失運転致死傷罪については第4章でも解説しています。

でも、もっと詳細を知りたい方は以下記事も是非ご覧ください。

事業者が正しく理解していない「安全運転管理者」とは?

今回のアルコールチェック義務化には「安全運転管理者」が深く関係しています。

そもそも「安全運転管理者とは何ぞや?」という方は意外と多いのではないでしょうか?

運輸運送業の方に説明するなら一言で済みます。ズバリ「運行管理者」の下位互換です。

……というのは乱暴なので、安全運転管理者については以下の通りです。

安全運転管理者制度とは、一定台数以上の自家用自動車を使用する事業所等において、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせる者を選任させ、道路交通法令の遵守や交通事故の防止を図ることを目的としています。 【神奈川県警察HP『安全運転管理者制度』より抜粋】

さて、一定台数以上の自家用自動車(=白ナンバー自動車)…とありますが、具体的には以下の条件を満たすと安全運転管理者が必要になります。

- 定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所

- 自動車を5台以上(自動二輪車(※50ccを超えるもの)1台は0.5台で計算)使用している事業所

- ※自動車運転代行業者については、営業所ごとに選任が必要

上記の条件を満たしている事業者の方で専任の届出を出していない場合はさっさと届出しましょう。

届出を出していないと「5万円以下の罰金」があります。

さて、安全運転管理者の実際の業務内容を少し紹介したいと思います。

【安全運転管理者の業務内容】

- 運転者の適性の把握

- 運行計画の作成

- 危険防止のための交替運転者の配置

- 異常気象時の安全運転の確保

- 点呼・日常点検による安全運転の確保

- 運転日誌の備付けと記録

- 運転者の安全運転指導

上記の7つの業務がメインになります。

アルコールチェックはもちろん、運転者の疾病、疲労等の把握も業務の1つになります。

八街の事故の件でアルコールチェックだけに注目が集まっていますが、他にも管理すべきことが沢山あるのです。

検索エンジンなどで「点呼記録簿」と検索すると運輸運送業で利用されている点呼記録簿のサンプルや点呼の事例が沢山出てくるので参考にするのも良いと思います。

プロドライバーのいる会社にとっては7つの業務は普段から実施していることなので、参考になりますよ!

アルコールチェック義務化対象企業が行うべき3つの管理

以下は内閣府のパブリックコメント内からダウンロードできる「意見公募要領」と「内閣府令案新旧対照条文」から抽出したアルコールチェック義務化における3つのポイントです。

- 目視とアルコールチェッカーによる酒気帯びの確認

- アルコールチェックの記録を1年間保存すること

- アルコールチェッカーを常時有効に保持すること

では、一つ一つ解説していきたいと思います。

①目視とアルコールチェッカーによる酒気帯びの確認

アルコールチェッカーで数値をチェックして、目視で酩酊状態にないか判断する必要があります。

機械でチェックして数値が「0」なら問題ないんじゃないの?

と思われた方もいると思いますが、アルコールが体内にある状態と酩酊状態はイコールではありません。

アルコールが分解されていても酩酊状態が続く場合もあるし、酩酊していないのにアルコール数値が出る場合もあります。

平均的なアルコール分解能力の方が350㎖の缶ビールを2本を飲んだ場合、正常な状態になるまでに約4時間かかると言われています。

よって、目視と機械でそれぞれ判定することが実は重要だったりします。

②アルコールチェックの記録を1年間保存すること

読んで字のごとく、アルコールチェックの記録を1年間保管することです。

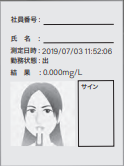

アルコールチェックの日付、時間、名前、測定結果、車両番号を出庫・入庫時に記載する必要があります。

毎日やるなら、手書きよりも自動の方が忘れることもないので便利です。

第8章でアルコールチェッカーの紹介もしていますので、是非ご参照ください。

③アルコールチェッカーの常時有効性を保持すること

すなわち、アルコールチェッカーが正しく稼働しているのか確認することです。

一例ですがマウスウォッシュやモンダミンなどの口腔洗浄剤を「数滴」含んで測定します。

この状態でアルコールチェックしてアルコール数値がでることを確認できればOKです。

アルコールチェッカーはセンサーの経年劣化である日突然アルコールに反応しなくなっている……なんてこともあります。

そのため1日1回はアルコールが出るか確認した方が安心です。

他にもアルコールチェッカーには有効期限があり、定期的なメンテナンスが必要です。

「センサーの有効期間は1年もしくは測定回数5000回のいずれかの条件を満たした場合にセンサー交換ください」

説明書に上記のような表現が必ず記載されているので、確認しておきましょう。

メーカーが定めるタイミングでセンサー交換や、アルコールチェッカーの買い替えをしておかないと動作保証してくれなくなるので覚えておきましょう。

有効期間や測定回数は製品によって異なるのでご注意を!

業務用アルコールチェッカーのご紹介

第7章まで読破された皆様にお伝えしたかったのは、アルコールチェッカーの正しい知識と適用される法令への認識です。

さて、この章までご覧になるとどこのメーカーのどの製品を選べば無難なのか……と悩まれる方もいらっしゃると思います。

ということで、利用用途に応じた製品を3パターンに分けてご紹介したいと思います。

会社から出発・帰社するなら据え置き型

サンコーテクノ製 ALC-Face(ミニプリンタ内臓型)

業務用途向けで記録が残るものだとプリンタータイプが一般的です。

恐らく、運輸業界市場に最も普及している製品ではないでしょうか?

サンコーテクノ社のALC-Faceの最大の特長は顔写真を含めてアルコールチェック結果を印字する点にあります。

測定者本人がアルコールチェックをしていることが分かるので安心です。

本体には「出庫ボタン」及び「帰庫ボタン」がそれぞれ用意されているのも義務化対応としてはうれしい点ですよね。

東海電子製 ALC-MiniⅣ(ミニプリンタ内臓型)

こちらは東海電子製の「ALC-MiniⅣ」です。

特長はC免許証を利用することで単体で個人認証を実現している点です。

IC免許証の登録自体もこの本体で行うことが可能で、免許証は最大で50人迄登録することが可能です。

勿論、ミニプリンタ内臓タイプなので、アルコールチェック結果の印字もされます。

因みに免許証の読み取りもしているので免許証有効期限の印字もされますし、何より免許証携行確認も一緒できるところが優れた製品です。

サンコーテクノ製 ALC-GuardianNEXT (パソコン連動タイプ)

ALC-GuardianNEXTは出庫・帰庫、測定者名、測定値、日時、測定者の写真をデータとして蓄積が可能。

他にも免許証の携行確認や、血圧測定、顔認証など様々な健康関連機器や個人認証機器と連動できるものなど拡張ができるのが特長です。

ユーザーのニーズに合わせてソフトを後付けできるので、規模感に合わせて柔軟に対応できます。

東海電子製 ALC-PROⅡ(パソコン連動タイプ)

ALC-PROⅡはパソコンへの記録保存だけではなく、アルコールチェック中の状態を動画として録画できる機能にもあります。

勿論、写真撮影のみの設定も可能ですが、動画を撮影することで確実に本人がアルコールチェックしていることを確認できる点が特長的です。

その他にも別契約でクラウドサーバにデータを集約して、一元管理するための仕組みなども用意されています。

直行直帰が多いなら持ち運び型

モバイルタイプは一人に1台持たせてアルコールチェックをさせることができるので、人気の機種となっています。

JVCケンウッド CAXーAD100

少人数の企業にオススメの製品です。息を吹いてチェックするだけのシンプル仕様です。

持ち運びがしやすいのが最大の特長です。

もちろん、測定結果は手書きで記録する必要がありますがスモールスタートをしたい企業にオススメのアイテムです。

東洋マーク製 AC-018

スマホで記録が残せて持ち運びができるのが特長のAC-018です。

電気化学式センサーで精度の高いので安心できる製品です。

何より運送会社のアルコールチェッカーによる測定が義務化される以前から、専門で開発販売をしているメーカーなので実力は折り紙付きです。

東海電子製 ALC-MobileⅢ(モバイルタイプ)

東海電子製の「ALC-MobileⅢ」はBluetoothでスマホとアルコール検知器の本体をペアリングして使います。

アルコールチェックの結果は、乗務員ID、写真、測定日時、GPS情報・・・などの情報がメールで送信されて、管理者側はすぐに測定結果を確認できます。

さらに本体にメモリを内蔵しているので、圏外エリアやスマホのバッテリー切れでも測定データを保持しておくこともできます。

どちらもアリなら遠近両用の万能型

テレニシ ホワイト安全キーパー

直行・直帰、会社からの出発・帰社、直行からの帰社……あらゆるパターンに対応しているのが、テレニシのホワイト安全キーパーです。

特長はクラウドサーバにデータ保存されるのでパソコンさえあればどこからでもデータ確認ができることです。

OSもWindows、iPhone、Androidに対応しているので会社支給のスマホで運用が可能です。

端的に言って劇的に管理が楽になるので社員数の多い企業にオススメです。

他にも様々なアルコールチェッカーを扱っておりますので「運用方法に悩みがあるけど、どうしたらいいか分からない」という方は是非株式会社タイガーまでお問い合わせください。

御社の運用に合わせたご提案をさせていただきます。