【解説】遠隔点呼とIT点呼どっちがオススメ?知っておくと便利な遠隔点呼

2022年4月より遠隔点呼という制度が始まりました。遠隔点呼の大まかな概要をご覧になった方は「Gマークを取得してIT点呼をした方が楽でいいのでは?」

…と、一度は考えたはず。いえいえ、一概にそうとも言い切れないかも。

今回は遠隔点呼とIT点呼のお話を説明していきたいと思います。

点呼の未来を担うロボット点呼のご紹介はこちら

そもそも、遠隔点呼とは

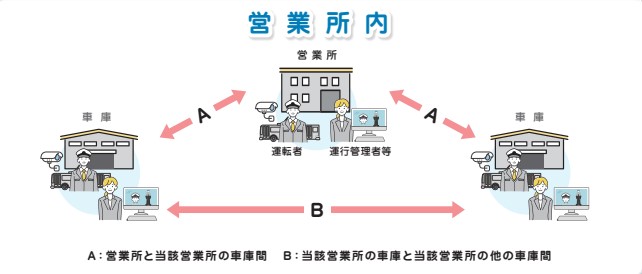

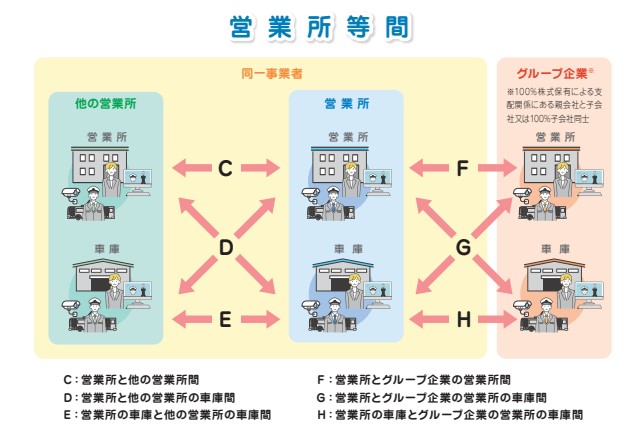

遠隔点呼とは本人確認や情報共有の確実性を担保する高度な点呼機器・システムを用い、当該事業者の営業所間や車庫間、グループ企業の営業所間などで行う点呼のことを指します。

もっとざっくりいうと「強化版 IT点呼」と考える方がスムースかも。

例えば、営業所内(営業所ー車庫、車庫ー車庫)での遠隔点呼は当然認められます。

当営業所間はもちろんのこと、他営業所の車庫間でもOKです。さらにはグループ企業の営業所(※100%子会社が前提)であっても他社の営業所感での点呼も可能(2025/6/22追記)です。

実は2025年4月30日の点呼告示改正にて他社間(ただし同じ業種に限る)の遠隔点呼も解禁になりました。もちろん、他社なので契約書の締結や取り決めは必要ですが人材が不足している昨今、人材のいるところに委託するのも一つの選択肢ということです。

遠隔点呼はIT点呼と異なり、Gマークを取得していない営業所でも利用できるのが一番魅力的なポイントです。

話だけ聞くと柔軟性の高い仕組みなんですが、遠隔点呼を行うためには3つの要件を満たしていることが必要なんです。

さて、要件に関しては第3章で解説したいと思います。

その前にIT点呼との違いからお話していきたいと思います。

遠隔点呼とIT点呼の違い

おそらくは皆さんが一番知りたいところではないでしょうか?

点呼は原則、運行管理者とドライバーが対面で行うことを前提としています。

以前こんな記事を書いていますが、対面点呼できない場合に様々な点呼が用意されているんですよね。

「名詞+点呼」でいろんなパターンの点呼が作れそうだなと「ニヤリ」としてしまいましたが、実運用を鑑みるとこのくらいパターンは必要です。

ただ、DXを推進する国としての立ち位置を考えるなら、なるべくスマートな点呼に集約していきたいという意図が見え隠れしています。

その最終系に近いのが、遠隔点呼・IT点呼・自動点呼なのかなと個人的には解釈しています。

今回は少しジャンルの違う自動点呼は割愛。IT点呼との違いを明確にしていきたいと思います。

※2025/6/23更新

| 大項目 | 小項目 | 遠隔点呼 | IT点呼(Gマーク有) | IT点呼(Gマーク無) |

|---|---|---|---|---|

| 条件 | 事前申請が必要 | 必要 | 必要 | 必要 |

| 申請後の現地監査 | 有 | 無 | 無 | |

| 機器・システム要件の対応 | 必要 | 必要 | 一部必要 | |

| 場所・環境要件の対応 | 必要 | 一部必要 | 一部必要 | |

| 運用上の順守事項の対応 | 必要 | 一部必要 | 必要 | |

| 開設されてから3年経過している | 不要 | 必要 | 必要 | |

| 点呼に関わる行政処分を3年間受けていないこと | 不要 | 必要 | 必要 | |

| 過去3年間事故を発生させていない | 不要 | 必要 | 必要 | |

| 巡回指導・評価が規定以上であること | 不要 | 必要 | 必要 | |

| 対象範囲 | 自社営業所-車庫(自営業所) | 〇 | 〇 | 〇 |

| 自社営業所-車庫(他営業所) | 〇 | 〇 | × | |

| 営業所-営業所 | 〇 | 〇 | × | |

| 親会社-子会社(100%資本関係) | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 自社営業所・車庫-他社営業所・車庫 | 〇 | × | × | |

| 自社営業所・車庫-遠隔地(携帯電話) | 〇 | × | × |

こうやって表にすると、遠隔点呼の柔軟性の高さが際立ちます。そして一つの疑問。

後述しますが、遠隔点呼は「機器・システム要件」「場所・環境要件」があるので、必然的に高度な機能を備えた機器・システムでなければいけません。

一方、IT点呼の方は機器が高度な機能を備えている必要がないという不思議。

高度な機能を備えている必要がないという不思議(2回目)。

確かにコスト1点を追求するなら遠隔点呼の方がはるかに高いんですよ。でも、運行管理者を一人雇うよりは遠隔点呼の方が安上がりです。

Gマークがあるなら、IT点呼の方がコストが抑えられるのでそれはそれでアリです。

単純に比較できない仕組みということが分かりました。

遠隔点呼の3つの要件

ということで、改めて遠隔点呼の3つの要件を掘り下げていきたいと思います。

- 機器・システムが満たすべき要件

- 場所・環境要件

- 運用上の順守事項

第1章でもお話しましたが、上記3要件が必要なんですが、これも細かく分類すると25の項目に分かれています。

流石に25項目詳細に書くのは煩雑になるので、3要件のポイントだけ記載しています。

【遠隔点呼】機器・システムが満たすべき要件

こちらの要件では遠隔点呼を行う上で運行管理者にとって必要な機器やシステムの要件を定義しています。

運行管理者がカメラやモニターを通じてドライバーの全身の確認、疾病、疲労、睡眠不足、酒気帯びの状態等々が確認できることが前提です。

- 日常の健康状態、指導監督の記録

- 運転者台帳(乗務員台帳)の内容

- 車両の整備状況、労働時間

- 運行に関する携行品、過去の点呼記録簿

また、運行管理者が確認すべき情報として

などが随時確認できることも要件の一つです。

随時ということはいつでもどこでも確認できないといけないので、最低限共有フォルダ等で運行管理者が他営業所のドライバーの情報が確認できる必要性があります。

そして、生体認証等を利用して運行管理者やドライバーなどの個人特定が確実に識別できる方法も必要です。

残念ながら、なりすましする人もいますからねぇ。

- 記録は電磁的方法で記録されること

- 点呼記録の削除及び修正ができないこと(もしくは削除修正の履歴が残ること)

- 1年間の保管

- 保存されたデータをCSVで出力できること

- 機器が故障したらその履歴と故障内容の記録ができること

そして、最後は点呼結果の記録方法です。

機器・システム要件は遠隔点呼システムと名の付くシステムやサービスで概ねカバーできますが、結構いろんなハードルがあります。

【遠隔点呼】場所・環境要件

場所環境も機器システム要件と同じくしっかり必要な環境を準備すればおそらく、クリアできる要件だとは思います。

カメラやモニターでドライバーの顔色や全身の状態をしっかり確認できる照度を確保すること

500ルクス程度が望ましいと記載があったのですが、2024年4月の点呼告示改正により、照度目安については言及されなくなりました。また監視カメラに関しても、ドライバーおよび周囲が確認できればOKということで必須要件からは外れました。

そして、遠隔点呼が途絶しない程度の安定した通信環境が必要とのこと。

そりゃそうだ…という話ですが、車庫がある場所なんかはしっかりしたインフラがないがゆえにこういうこと起こりがちです。

【遠隔点呼】運用上の順守事項

一番大事なのは事前の情報把握です。

- 面識のないドライバーとの事前の面談

- 当日の交通状況

- 車両位置の把握

- 運転者の携行品の確認など

運行管理者は自営業所だけではなく、遠隔点点呼を行う他営業所の情報を握っておくことが大前提なんです。

また、ドライバーの乗車可否判断や遠隔点呼が実施できない場合の措置などもあらかじめ決めておく必要があります。

こういったセンシティブな個人情報の取り扱いもあるので、運行管理規定への個人情報の取扱い方法の明記や関係者への周知、同意も必須となります。

実は遠隔点呼の3要件の中で一番難しいのはこの運用上の順守事項ではないかな…と思います。

システムや機器で解決できない話なんですよね。

遠隔点呼とIT点呼どっちがオススメ?

個人的な見解を述べるならば…ですが、「どちらもオススメ」です圧倒的に遠隔点呼がオススメです。※2025年6月23日修正

2024年4月の法改正から監視カメラが必須でなくなり、さらに携帯電話での遠隔点呼が認められたことで中間点呼をする必要がなくなったのです。

これは画期的なことで、2泊3日以上の運行があった場合でも運行指示書を持たせる必要性がないってことなんですよ。

遠隔点呼=対面点呼ができる、つまり運行指示書を携帯させる必要がないんです。

少々敷居が高そうな印象ありますけど、遠隔点呼が始まった当初と比べると申請もかんたんになっていますしそういった意味でも遠隔点呼がお勧めです。

一番の課題は運用面だと思いますので、そこをどうとらえるか…ということではないでしょうか?本記事がご検討の一助になっていれば幸いです。