2025年4月に点呼制度の告示が改正され、同年8月には国土交通省より「事業者間遠隔点呼を実施する自動車運送事業者における輸送の安全に関する業務の管理の受委託について」(以下、事業者間遠隔点呼制度)が正式に公表されました。

1. はじめに:業務前自動点呼に続く新たな選択肢「事業者間遠隔点呼」とは?

運送業界ではいま、「業務前自動点呼」が大きな話題になっています。

点呼のデジタル化が一気に進み、ドライバーが自動で点呼を受ける未来が現実になりつつあります。

そんな中であまり知られていないものの、制度化が進められているのが事業者間遠隔点呼制度です。

現場の声を聞いてみると…

「夜間の点呼を行う人がいない」

「運行管理者が昼も夜も対応している」

「休日を返上して点呼をしている」

と、人手不足の悲鳴があちこちから。

働き方改革で労働時間が厳しくなる中、“人の努力”だけで点呼を続けるのは、もはや限界に近づいています。

そこで登場するのが、国がつくった“助け合い型”の新制度、

「足りないところは、他社同士で助け合えるようにしよう!」

という、事業者間遠隔点呼制度です。

他社の運行管理者が自社の点呼を遠隔で代行できるため、夜間や休日の負担をグッと軽減しつつ、安全運行もキープできます。

本記事では、この制度の概要から導入手順、実務上のポイントまでをQ&A形式でわかりやすく解説します。

2. 他社と点呼を分担できる?事業者間遠隔点呼の基本と背景を紹介

事業者間遠隔点呼とは?

事業者間遠隔点呼とは、他の運送事業者の運行管理者が、自社ドライバーの点呼を遠隔で代行できる制度です。

これまでは「遠隔点呼(IT点呼)」といえば、同じ会社や100%子会社の間でしか実施できない仕組みでした。

しかし、2025年4月の制度改正により、資本関係のない別会社同士でも点呼を行えるようになったのです。

この制度を活用すれば、たとえば次のような運用が可能になります。

- 夜間や休日の点呼を、協力会社に任せる

- 管理者が不在の時間帯のみ、他社の運行管理者が代行

- 地域の中小事業者同士で「点呼センター」を設立し、交代で担当する

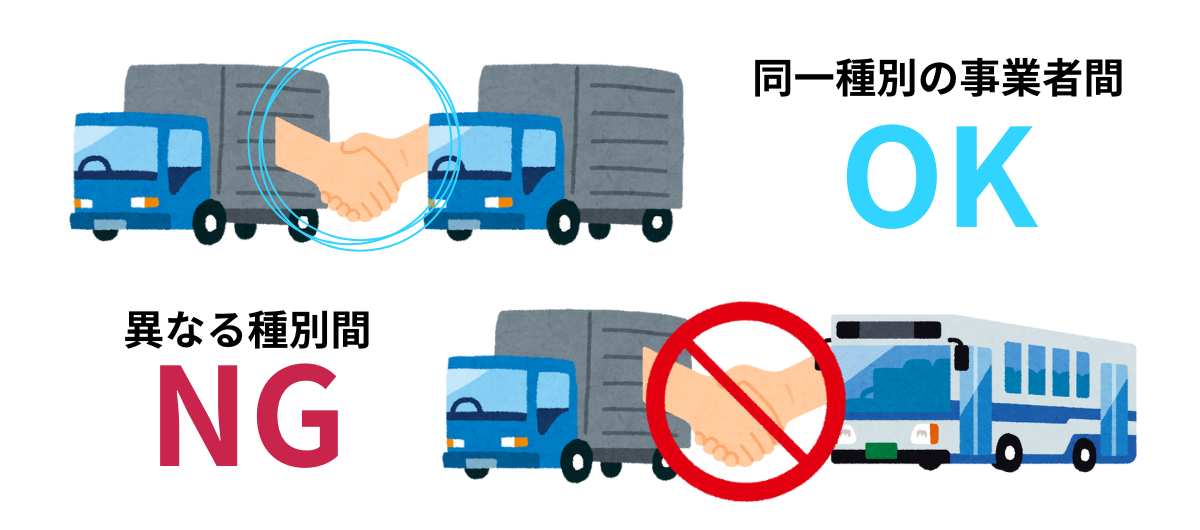

対象となるのは、貨物自動車運送事業法または道路運送法に基づく、自動車運送事業を営む同一種別の事業者間(例:一般貨物事業者同士、一般旅客事業者同士)に限られます。

異なる種別間(例:トラックとバス)は対象外です。

この制度によって、長年の課題だった夜間や休日の点呼体制を柔軟に見直すことができるようになりました。

点呼の方法も、「対面」「遠隔(IT点呼)」「自動」に加えて「事業者間遠隔点呼」という新しい選択肢が増えたことで、業界全体で “安全と効率の両立”を進める大きな一歩となっています。

なぜこの制度が必要なのですか?

背景には、全国的に続く人手不足と運行管理者の負担増があります。

現場では、「深夜便の点呼をする人がいない」「管理者が昼も夜も対応していて休めない」といった声が少なくありません。

特に中小規模の運送会社では、管理者が不足して点呼時間を守れず、監査で指摘を受けるケースもあるほどです。

こうした現場の実情を踏まえ、国土交通省は2023年度から「事業者間遠隔点呼の先行実施要領」に基づく試験運用(先行実施)を開始し、2024年度も継続しました。

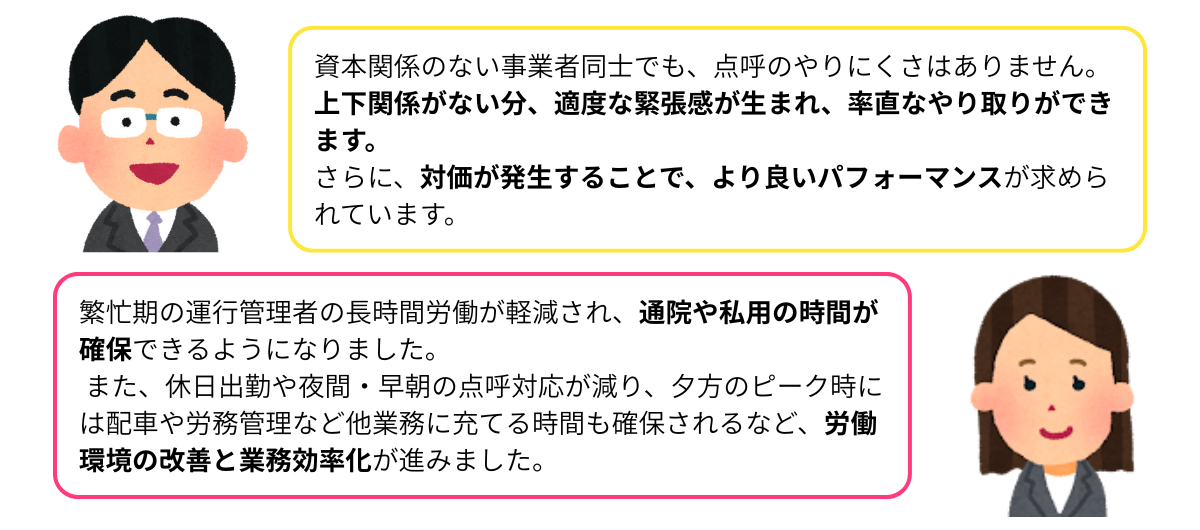

その結果、国土交通省の報告書では、概ね次のような傾向が示されています。

- 点呼の品質は対面点呼と同等と評価

- 通信や機器のトラブルは軽微

- 夜間勤務や休日出勤の削減に効果が見られた

(出典:国土交通省『令和6年度第2回「運行管理高度化ワーキンググループ」(2024.12.24) 資料2』)

この制度は “効率化のための制度”ではなく、現場の声をもとに安全を守るために生まれた仕組みなのです。

3. Q&Aで理解する事業者間遠隔点呼:制度の基本・必要条件・準備すべき設備

1. 制度では具体的に何を行うのですか?

事業者間遠隔点呼で行う内容は、基本的にこれまでの遠隔点呼と同じです。

遠隔点呼とは?

遠隔点呼とは、運行管理者が運転者と同じ場所にいなくても、カメラや通信システムを使って点呼を行える仕組みです。

営業所と車庫、宿泊地や車内など離れた場所でも、映像と音声を通じて健康状態や免許証の確認、運行前後の安全確認ができるようにした制度です。

国土交通省の告示に基づき、対面点呼と同等の効果があると認められています。

これにより、営業所が複数ある場合や遠方に車両がある場合でも効率的に点呼を実施でき、運行管理者の負担軽減や安全管理の徹底に役立ちます。

事業者間遠隔点呼と遠隔点呼の大きな違いは、点呼を行う運行管理者が別会社の社員になるという点です。

具体的には、通常の対面点呼と同じ内容を、映像・音声を使って遠隔で行います。

主な実施内容は次のとおりです。

- 運転者の本人確認(カメラ映像やIC免許証の確認など)

- 健康状態の確認(顔色や声の様子、アルコールチェック結果の確認など)

- 車両の状態や運行内容の確認(日常点検の結果、出発地・目的地・積載物など)

- 安全指示や注意喚起(天候・道路状況・労務時間に応じた指示など)

- 点呼記録の作成・保存(日時、実施者、内容、通信記録などを電子的に記録)

これらを、協定を結んだ他事業者の運行管理者が代わりに行い、その記録を双方で共有・保存します。

2. 委託側・受託側にはどんな資格条件が必要?

両者には、次のような明確な条件が設けられています。

共通の必須条件

以下のいずれかに該当する必要があります。

- 一般貨物自動車運送事業者

- 一般旅客自動車運送事業者

- 特定第二種貨物利用運送事業事者

つまり、営業用ナンバーで輸送を行う事業者であることが前提です。

また、事業区分の一致も必須で、一般貨物同士・一般旅客同士といったように、異なる業種間での受委託は認められていません。

必要な設備

点呼告示第5条の要件を満たす遠隔点呼機器を備えていることが求められます。

具体的には、次の機能が必要です。

- 録画・録音機能

- 十分な通信品質

- 運転者本人を確実に確認できる仕組み など

さらに、国土交通省への事前届出と承認取得が必須となります。

注意点として、承認は営業所単位で行われるため、「本社が許可を持っている=全営業所でできる」わけではありません。

3. 事業者間遠隔点呼を行うためには、どのような手続きや管理が必要ですか?

事業者間遠隔点呼を行うためには、他社に点呼業務を任せる際に必ず「国の許可」を取得する必要があります。

以前は、親会社・子会社間での遠隔点呼など一部では届出のみで運用できるケースもありましたが、今回の通達により、資本関係のある会社同士であっても必ず受委託の許可が求められるようになり、手続きが統一されました。

許可取得には、次の手続きが必須となります。

- 管理受委託契約書の締結

- 事業者間遠隔点呼に係る業務の管理受委託許可申請書の提出(開始2か月前まで)

さらに申請書の別添資料として、

- 事業者間遠隔点呼に係る業務の管理の委託受託契約書の写し

- 事業者間遠隔点呼に係る業務の管理の実施方法の細目を記載した書類

- 自己点検表

が必要となります。詳細は国交省HPをご確認ください。

なお、許可を受けずに実施した場合は行政処分の対象となります。

4. 事業者間遠隔点呼の契約書にはどんな内容を記載する必要がありますか?

事業者間遠隔点呼を導入する際は、委託事業者と受託事業者のあいだで結ぶ「管理受委託契約書」に、以下の項目を定める必要があります。

1.遠隔点呼の実施方法の詳細

- どの機器を使うか

- 点呼者の配置

- 映像・音声の記録方法

2.連絡体制の確立(緊急連絡を含む)

- 常時連絡可能な体制

- 緊急時の代替ルート

3.個人情報の取扱い方法

- 保存期間

- 利用範囲

- 第三者提供の禁止

4.異常やトラブル発生時の対応

- 機器障害時の対処

- ドライバーが点呼に応答しない場合の手順

5.点呼の適正性を確保する方法

- 委託事業者が定期的に受託事業者を監査する義務

- 指摘事項があった場合の改善方法

事業者間の遠隔点呼に関する管理業務の報酬については、次の点を満たす必要があります。

- 報酬には管理業務に必要な諸経費を含めたうえで、委託側と受託側が合意して決めていること

- 報酬の計算方法、基準、支払い方法、支払期限が明確に示されていること

また、業務量や諸経費が増減し、委託内容を変更する場合は、それに応じて報酬も増減させ、その計算方法なども明確にしておく必要があります。

しかし、契約書を作るといっても「何を書けばいいのか分からない…」という方も多いと思います。

ご安心ください。

国土交通省が契約書のひな型と実施方法の細目(契約に付属する業務内容の詳細)を公開しているため、これらを参考にすれば作成自体は難しくありません。

ただし、当然ながら契約を結ぶ以上、内容を自社で正しく理解しておくことが重要です。

形式だけ整えても、運用で問題が起こる可能性があるため、必ず社内で確認しながら作成しましょう。

5. 事業所間遠隔点呼にはどんな設備が必要なのですか?

事業者間遠隔点呼を行うためには、国交省が定める要件を満たした機器と通信環境が必要です。

主な設備は以下の通りです。

- 高画質カメラ、マイク、モニター

- 通信対応型アルコール検知器

- 安定したインターネット回線

- 電子記録を保存できるシステム(修正履歴が残るもの)

- 顔認証・静脈認証などの本人確認機能が推奨されています。

また、照明の明るさや音声のクリアさも基準を満たしていなければなりません。

映像が不鮮明な場合や通信が途切れる場合は、点呼として認められないことがあります。

導入前には、実際の通信環境でテストを行って確認することが重要です。

※事業者間遠隔点呼対応システム…東海電子株式会社「e点呼PRO」

4. Q&Aで理解する事業者間遠隔点呼:事業者間遠隔点呼の実務運用と注意すべきポイント

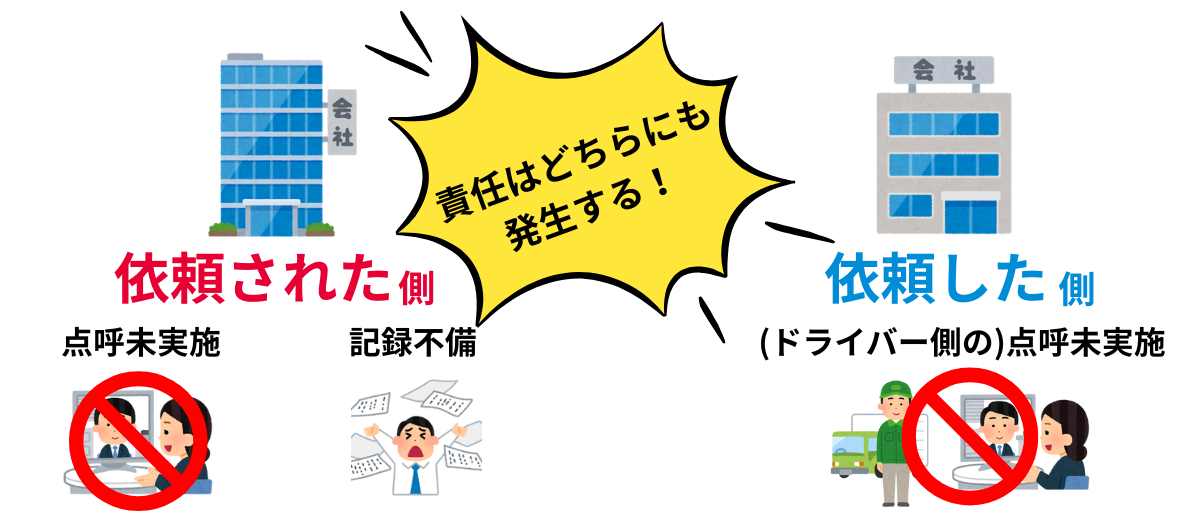

6. 受託事業者と委託事業者の責任はどのように分かれますか?

点呼の責任は、受託事業者・委託事業者どちらにもあります。

ただし、状況によって行政処分の対象が異なります。

- 点呼を実施しなかった場合(未実施・記録不備など):受託事業者が処分対象

- 点呼を受けずに出庫した場合(ドライバー側の違反):委託事業者が処分対象

これは、国土交通省が定める「運行管理の委託・受託制度(貨物自動車運送事業法第29条)」に基づく考え方です。

つまり、点呼を“実施する義務”は受託事業者に、点呼を“受けさせる義務”は委託事業者にあるということです。

契約書には、必ず次のような内容を明確にしておきましょう。

- 点呼実施の責任範囲と確認方法

- 異常発生時の連絡体制と再点呼の手順

- 記録データの保存・管理責任

- 通信障害や機器トラブル時の代替対応方法

「委託したから責任がなくなる」と誤解すると、万が一の事故時に行政指導や営業停止処分につながるおそれがあります。

委託事業者も、点呼が確実に行われたことを確認・証明する義務がある点を忘れないようにしましょう。

7. 通信トラブルが発生した場合はどうすればよいですか?

通信が途切れた状態では、点呼を完了したことにはなりません。

映像や音声が確認できない場合、国交省の要件上「点呼未実施」とみなされます。

そのため、あらかじめ次のような代替手順を定めておくことが重要です。

- 通信障害が起きたら、まずは接続を中断し再接続を試みる

- 再接続できない場合は、電話点呼または対面点呼に切り替える

- 実施した内容・時間・理由を必ず記録として残す

国土交通省は「代替点呼の記録を確実に保存すること」を求めています。

そのため、社内マニュアルに再点呼の判断基準や対応手順を明記しておくことが大切です。

令和5〜6年度の先行実施でも、「通信トラブル時に一時的に対面点呼へ切り替えた」

「機器の再起動で復旧した」といった対応事例が報告されています。

(出典:国土交通省『運行管理高度化ワーキンググループ(第5回)』報告書、2024年12月20日)

トラブルを完全に防ぐことは難しいため、“どう備えるか”が安全確保の第一歩です。

運行管理者とドライバーの間で「通信不良時のルール」を共有しておくと、混乱を防げます。

8. 小規模事業者でも導入は可能ですか?

むしろ中小・小規模事業者ほど導入メリットが大きい制度です。

「夜間点呼のために管理者が休日出勤している」 「1人の運行管理者が複数営業所を掛け持ちしている」

といった状況に悩む会社では、事業者間遠隔点呼が働き方改革を進める有効な手段になります。

この制度を活用すれば、地域の同業者同士で“助け合う”仕組みを作ることができます。

たとえば、「夜間はA社が担当」「早朝はB社が担当」と分担することで、無理なく安全運行を続けられます。

実際に、次のような事業者が国交省の先行実施事業に参加しています。

- 双葉運輸グループ(広島県):グループ外の会社と連携し、夜間点呼を代行

- 藤枝タクシー(静岡県)×大和タクシー(静岡市):地域間でタクシー点呼を相互実施

- 増田タクシー(埼玉県)×幸手タクシー・羽生タクシー(埼玉県):同業連携による共同運行管理

(出典:国土交通省『 令和5年度第2回「運行管理高度化ワーキンググループ」(2023.12.6) 資料1』)、LOGISTICS TODAY「人手不足に確かな効果、事業者間遠隔点呼先行実施」(2024.5.21))

これらの取り組みは、“地域ぐるみの安全管理”を実現する新しい形といえます。

単独では難しかった夜間・休日の点呼対応を可能にし、限られた人員でも法令遵守と安全運行の両立が期待できます。

5. 事業者間遠隔点呼を導入するには?準備から申請までの流れ

事業者間遠隔点呼を導入するには、単に機器を設置すれば良いわけではありません。

制度上のルールと、現場の運用体制の両方を整える必要があります。

以下の手順を踏むことで、スムーズに導入を進めることができます。

導入の第一歩は、「うちの点呼体制、どこが弱い?」を見極めること。

- どの時間帯に点呼者が不足しているか?

- どの拠点でサポートが必要か?

こうした現状をしっかり把握することで、委託する範囲や目的が明確になります。

次に、点呼を委託または受託するパートナー企業を選定します。

ポイントは以下の通りです。

- 同一種別(貨物or旅客)の事業者であること

- 安全意識や管理方針が似ていること

点呼情報の共有や連携が必要になるため、信頼関係を築ける相手が重要です。

制度運用のカギは「受委託契約書」。

- 点呼の方法

- 記録の保存方法

- 異常時の対応・報告ルール

- 通信障害・再点呼の判断基準

などを事前に書面で取り決めておきましょう。

トラブル発生時の連絡フローは、運用現場で混乱しやすいので特に明確に。

遠隔点呼の品質を担保するためには、機器と環境の整備が不可欠です。

- カメラ/マイク/アルコール検知器の性能チェック

- 通信の安定性(回線・映像・音声)

- 照明の明るさや音声の明瞭度

試験運用でドライバーや運行管理者が機器に慣れることも大切です。

準備が整ったら、各運輸支局に事業者間遠隔点呼の実施許可申請を行います。

提出書類には以下が含まれます。

- 管理受委託契約書

- 実施計画書・体制図・機器仕様書・点呼手順書 など

※申請は「点呼を行う営業所単位」で行い、委託事業者・受託事業者の立場を明確にする必要があります。

制度は「入れて終わり」ではありません。

むしろ、導入後の改善・メンテナンスがカギになります。

- 点呼記録の定期チェック

- 機器や通信環境の定期点検

- トラブル記録や意見のフィードバック

これらを継続することで、安全・確実な運用が可能になります。

✅ 最後に

この制度は、単なる“時短”や“効率化”のためではありません。

人手不足の現場を支える「助け合い」の仕組みであり、安全を維持するための新しい選択肢です。

運行管理者・ドライバー・協力事業者が連携し、持続可能な点呼体制を作っていくことが求められています。

6. まとめ:“人手不足”と“安全管理”の板挟みに、ひとつの選択肢

人手不足が続く今、運行管理者にすべての点呼を任せるのは、正直もう限界。

でも、安全は守らないといけない。そんなジレンマに応える制度が、事業者間遠隔点呼です。

法的な体制はすでに整っており、制度としてはいつでも本格運用が可能な段階にあります。

ただ現状では、対応できるシステムがまだ少なく、業界全体での認知度も十分とはいえません。

実際に運用している企業も限られており、制度そのものがまだ“知られざる存在”になっているのが実情です。

それでも、夜間や休日に一人で奮闘していた運行管理者にとっては、まさに「待望の仕組み」。

今後、導入事例の増加やシステム環境の整備が進めば、点呼業務のあり方が少しずつ変わっていくはずです。

“ひとりで頑張る”から、“みんなで支える”へ。

点呼の新しいカタチが、あなたの会社の働き方を変えるきっかけになるかもしれません。