「書面化ってなに?」

「運送申込書って義務なの?」

運送契約の書面化はかみ砕いて言うと、物流業界にとっての「ほぼ、注文書・注文請書」です。

ただし「ほぼ」という部分が重要なので忘れないでくださいね。

そして、運送契約の書面化(運送申込書・運送引受書)は 義務となっています。

運送会社にとって非常に重要な法令なのですが、まだ知らない方も多い(2025年8月現在)というのが率直な感想です。

そこで今回は、運送契約の書面化についての基礎知識を解説します。

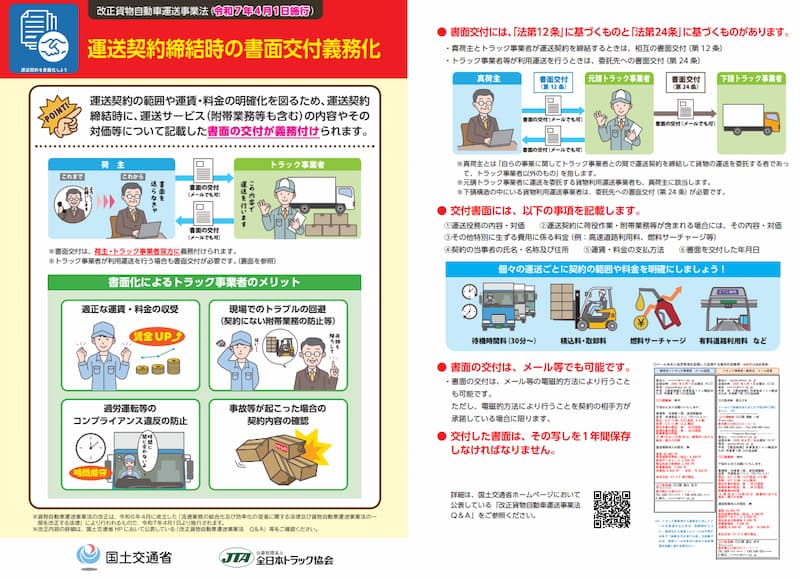

運送契約の書面交付義務化とは?

改正トラック新法により、2025年4月1日から貨物運送取引における契約内容の書面化が義務付けられました。

契約時に運送サービスの内容や対価(運賃・料金等)を明確に文書で取り交わすことで、

- 契約条件の不透明さによる不当な慣行の是正

- トラブル防止

- 適正な運賃収受の確保

といった目的があります。

「こんなの当たり前じゃないの?」と思う方もいるかもしれません。

ですが、口頭の約束だけで契約し、後から追加作業を頼まれて「聞いてないよ!」となった経験がある方も多いのではないでしょうか。つまり、運送契約を書面化することは、荷主と運送事業者双方の認識齟齬をなくし、不当な長時間待機や無償作業を防ぐための仕組みです。

今まで「未定運賃」とされていたものが「仮運賃」という形に変わることも大きなポイントです。これにより、請け負った業務内容に見合った対価を得やすくなり、収益アップやドライバーの待遇改善、業界健全化につながることが期待されています。

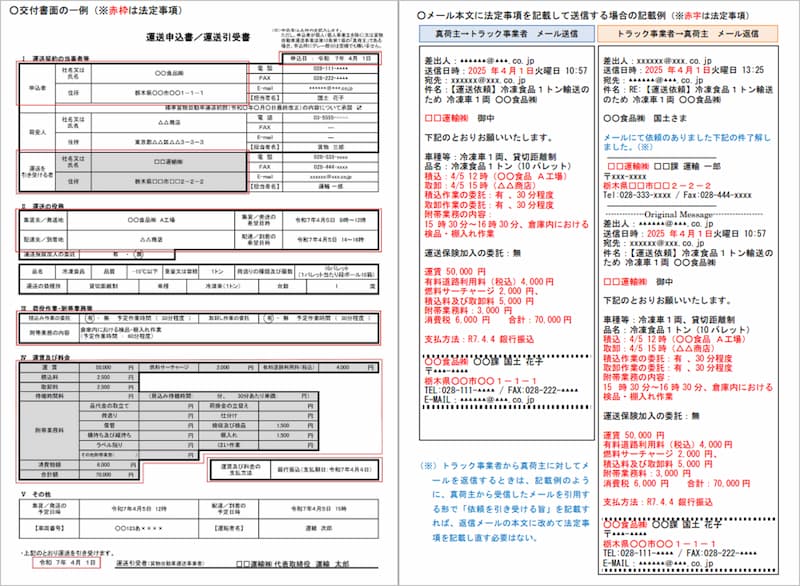

運送契約の書面の形態・様式

運送契約を文書で交わす方法は、大きく分けて以下の3つの形式があります。

| 方式 | 説明 |

|---|---|

| 運送契約書 | 内容を1つの文書にまとめて署名・押印する方式です。個別契約書に該当します。 |

| 運送申込書/運送引受書 | 荷主が依頼内容を「申込書」として提示し、運送事業者が「引受書」で承諾する方式。イメージは「注文書」と「注文請書」に近いものです。 |

| 送付状やメールなど | 必要な事項が記載された書面であれば、特に書面の形態・様式等は問いませんので、送り状等を交付書面として活用いただくことも可能です。 |

法的要件を満たせば書面化の方式はどれでもOK。重要なのは、「契約書」方式でも「申込書+引受書」方式でも「送付状」方式でも、法律で定められた必要事項を盛り込んでいれば問題ないという点です。

ちなみに電子交付でもOK(例:メールで送信 → 相手から「承諾」返信)。 交付した書面は1年間の保存義務があります(メールなら送受信履歴で代用可)。

実務では、「毎回運送契約書を作成する」のは非現実的ですし、「送付状」のフォーマットを変えるのも微妙ですよね。

運送申込書、運送引受書の交付やメールの送受信などでやり取りをするのが一番効率的ではないでしょうか。

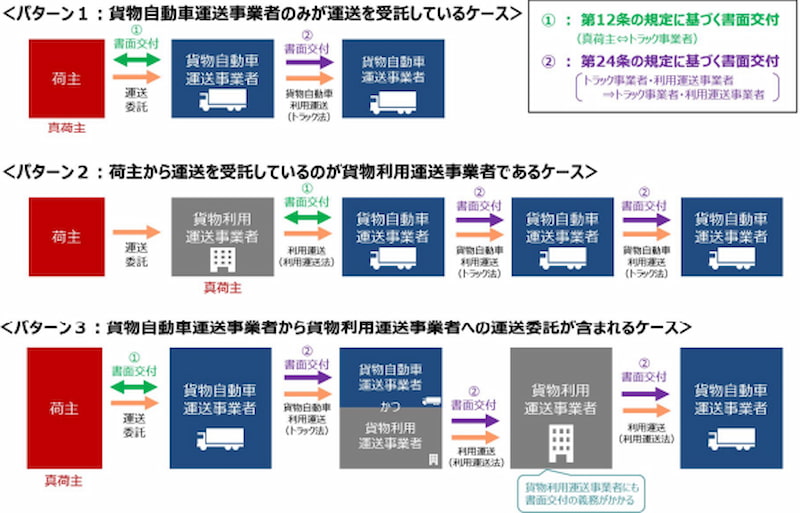

運送契約の書面化は誰が対象?どんなタイミングで必要なの?

対象事業者

この義務は すべてのトラック運送事業者、真荷主が対象です。

ちなみに立ち位置によってちょっと取り交わす運送契約に違いがあるので注意が必要です。

- 荷主とトラック事業者が運送契約を締結するときには双方が書面を交付し合う(法第12条)

- 運送事業者が他社に貨物運送を委託する場合(下請け)には、下請け先に書面を交付する(法第24条)

第12条と第24条の大きな違いは双方向なのか、一方通行なのかの違いです。 12条の場合、相手が荷主なら運送会社へと双方向で書面交付(運送契約書or運送申込書/引受書)の責任があります。

第24条の場合、運送会社を下請けに出す場合は元請けから一次請けへ書面を交付(運送申込書)する必要があります。

もちろん、元請けから一次請け、一次請けから二次請け・・・も対象です。 少し不思議なのは運送会社同士の場合はやり取りは一方通行(運送申込書のみ)でOKになっているようです。

何か理由があるのだとは思いますが、違和感ありますよね。

運送契約のタイミングは?

運送申込書の発行タイミングについては、原則として 「1運送ごとに発行する」 形が想定されています。

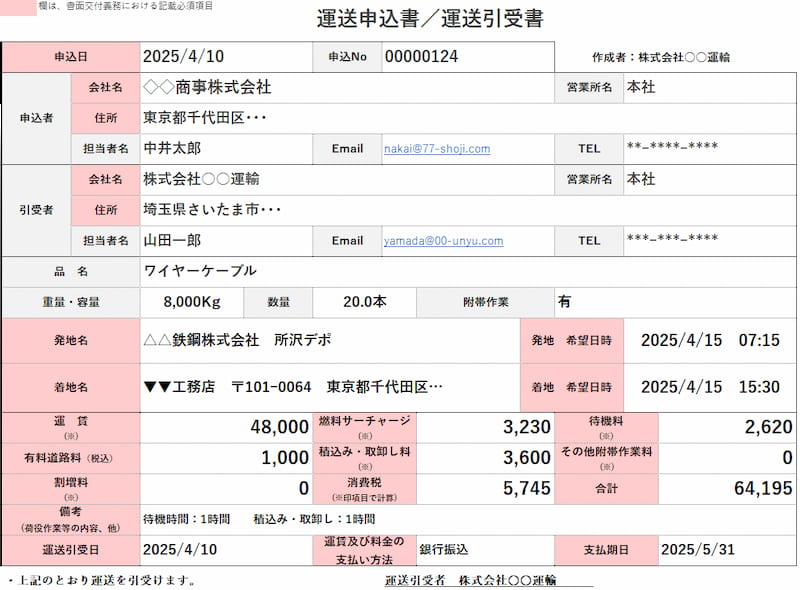

運送申込書は、荷主が「どの貨物を・いつ・どこからどこへ・いくらで運んでほしいか」を具体的に提示する文書です。

したがって、1つの輸送依頼(案件)ごとに申込書が作成されるのが原則となります。

- 4月1日にA倉庫からB社へ荷物Aを運ぶ依頼 → 申込書1通

- 4月2日に同じA倉庫からC社へ荷物Bを運ぶ依頼 → 別の申込書1通

原則1運送ごとですが、法定事項が基本契約書で網羅されていれば、日々の運送依頼について書面交付は不要です。

ただし、基本契約書があっても、附帯業務の有無が1運送ごとに異なり、各運送依頼時にその有・無が確定するような場合には、それぞれの運送依頼ごとに当該附帯業務の有・無等について記載した書面を交付する必要があります。

書面には何を記載すればいい?

国土交通省が定めた必須項目は以下の6点です。

- 運送サービスの内容・対価(何をどこからどこまで運ぶか、その運賃はいくらか)

- 荷役作業や附帯業務の内容・対価(積み降ろし、待機などの内容と料金)

- その他特別に生ずる費用の料金(高速代、燃料サーチャージなど)

- 契約当事者の氏名(名称)・住所(荷主名・運送事業者名とその住所)

- 運賃・料金の支払方法(銀行振込、現金払いなど。支払期日も明記推奨)

- 書面の交付年月日(契約締結日)

要するに、「どんな仕事を、いくらで、誰と誰が契約し、どう支払うか」を明確にすることが目的です。

現場では書面化にどう対応する?

ケース1: 荷主から直接依頼を受ける場合

メーカーA社から依頼を受けたら、まずA社に 「運送申込書」を送ってもらい、内容と料金を確認します。 問題がなければ、自社から 「運送引受書」を返信して契約成立です。単発案件でも必ず書面を交わす必要があります。テンプレートを使えば数分で対応でき、後々のトラブル防止に役立ちます。

ケース2: 下請けに委託する場合

B社が受けた案件をC社に委託する場合、B社(元請)はC社(下請)に申込書を送ります。手間に感じますが、下請けとの認識違い防止に重要です。 補足ですが、包括的な基本契約書※に法定項目が含まれていれば、毎回同じ内容を運送申込書に記載する必要はありません。基本契約書にうたわれている法定項目は省略ができます。

※基本契約書は取引先との包括的な契約を指します。運送契約書(=個別契約)とは別なのでご注意ください。

書面作成はひな形やWEBアプリで効率化

「毎回書面なんて面倒…」と思う方も安心してください。全日本トラック協会から 運送申込書・引受書のひな形や専用WEBアプリが公開されています。

運送申込書・引受書のひな形は以下の全日本トラック協会のサイトからダウンロードできます。

さらに全日本トラック協会様のサイトで運送申込・書面化アプリ(WEBアプリ)の提供も行っています。運送申込・書面化アプリはトラック協会の会員の方であればだれでも無料でご利用になれるサービスとのことです。

なお、利用申込をするためには広報とらっくのパスワードが必要とのことです。

WEBアプリは便利ですが、自由にフォーマットを変えられるものではないため、自社に合わない場合はひな形をダウンロードしてカスタマイズするのも選択肢の一つです。

また、運送申込書・引受書はメール+お決まりのテンプレートで送信するだけでも十分対応可能です。大切なのは、「誰がいつ作成・送付するか」を社内でルール化し、荷主にも協力を依頼することです。

書面化をやらないとどうなる?罰則とリスク

今回の義務違反には直接の罰金はありません。ただし監査で違反が見つかれば、事業改善命令や事業停止などの行政処分を受ける可能性があります。

国土交通省の『改正貨物自動車運送事業法 Q&A』 よると、「貨物自動車運送事業者についてはトラック法第33条に基づく行政処分の対象となる可能性があります。また、荷主についてもトラック・物流Gメンによる是正指導の対象となる可能性があります。」と見解が出ています。

さらに、書面を交わさない会社は 信頼を欠き、取引にも影響することは間違いないでしょうね。

トラブル時に契約内容を証明できず、不利になるリスクもあるので、素直に運送申込書/引受書はやり取りをしっかりするべきです。

運送契約の書面化をプラスに活かそう

契約内容の書面化は、ドライバーの労働環境改善・適正運賃の確保・取引の透明化につながる前向きな取り組みです。

条件を明確にすることで荷主とも対等に交渉しやすくなり、現場の安心感も高まります。

まだ対応していない会社も、今から準備すれば遅くありません。

書面化をプラスに活かすための要点まとめ

| カテゴリ | ポイント |

|---|---|

| 目的 | 契約条件の透明化・適正運賃の確保・トラブル防止 |

| 対象 | すべてのトラック運送事業者と真荷主が対象 |

| 発行タイミング | 1運行ごとに書面交付が必須 |

| 荷主 | 荷主←→元請けで双方向に書面交付(法第12条) |

| 下請け | 元請→下請へ書面交付(法第24条) |

| 記載必須 | 法定6項目:内容・対価/附帯業務/特別費用/当事者情報/支払方法/交付日 |

| 例外 | 基本契約書で法定6項目を網羅していれば毎回の書面省略可 |

| 形式 | 紙・FAX・メール等の電子交付も可 |

| 保存 | 1年間保存 |

| 運賃の扱い | 「未定運賃」→「仮運賃」へ移行 |

| 社内運用 | 「誰が・いつ・何で交付」をルール化 |

| コンプラ | 違反は行政処分の可能性(改善命令等) |

因みに改正トラック新法についてのFAQはこちらから参照できます。かなり詳しく書いてありますので困ったら参考にしてください。

最後に単なる義務としてではなく、自社のサービス改善や働きやすい職場づくりにつなげる視点で取り組むことが大切です。

みんなで書面交付を定着させ、トラック業界全体をより良い方向にしていきましょう!