2025年6月に「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律、および貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律」(以下、「改正トラック新法」といいます)が可決・成立し、一部は同日施行されました。

とはいえ、「ニュースで見かけたけど、うちに関係あるの?」という方や、「大ごとっぽいけど、何から手をつければいいのか…」と戸惑っている方も多いのではないでしょうか。

でも、ご安心ください。

この後編では、難解な制度のポイントをわかりやすく噛みくだいてお届けします。

今回のテーマは、「ドライバーの処遇改善」「適正原価」「5年ごとの許可更新制」など、どれも“きちんとした会社”を目指すうえで欠かせない実務ばかりです。

一見むずかしそうに感じるかもしれませんが、どれも会社を守り、強くするための大切なポイントです。

法律対応を「やらされる宿題」としてやっつけるのか、それとも「会社の体質を整えるチャンス」として活かすのか。

物流業界の未来は、もしかするとこの選択にかかっているのかもしれません。

1. はじめに:前半のおさらいと後編で深掘りする「実務対応」とは

2025年の改正トラック新法、前編ではけっこうインパクト強めの内容でしたよね?

「白ナンバーはもうNG!」「再委託は2次まで!」

まるで、「今までグレーゾーンの仕事、今日で終わりね」と言わんばかりの大改革。

で、これからはどうなるのかって?

答えはカンタン。「ちゃんとやってる会社だけが、ちゃんと残る」そんな時代に突入したのです。

求められるのは、“なんとなく”ではなく、“きちんと見せる”スキル。

これからの物流業界で必須になるのは、「記録」「根拠」「説明力」の3点セットです。

そして後編では、いよいよ次のステップへ。

テーマは「これからの経営を見つめ直すこと」

まずは、取り組みやすいところから、少しずつ見直してみませんか?

- ドライバーへの処遇、きちんと見直せていますか?

- 原価の中身、数字でしっかり把握できていますか?

- 5年毎に許可の更新をしなければならなくなること、ご存じでしたか?

制度やルールは、たしかに少し複雑で手間に感じることもあります。

ですが、うまく対応していくことで、会社の安心や信頼にもつながっていきます。

2. 注目ポイント①:ドライバー処遇改善 – 2025年トラック法改正で変わる働き方の現実

◆なぜ処遇改善は難しいのか? – トラック運転手の働き方改革と物流業界の現実

今回の改正トラック新法では、“ドライバーの働き方”にも本格的な見直しが入りました。

これまで当たり前だった「走れば走るほど稼げる!」という昭和スタイルは、いよいよ卒業の時を迎えたようです。

その背景にあるのが、2024年から適用された「時間外労働は年間960時間まで」という働き方改革ルール。

要するに、「もうそんなに走らせちゃダメよ」というブレーキが制度からかかったわけです。

その結果どうなったか。

「長く働けない → 稼げない → 人が定着しない」という、まるで物流版・負のスパイラル。

現場は今、構造的な疲弊と人手不足のダブルパンチを食らっている状況です。

この状況を受け、法改正が打ち出したのが“納得感のある処遇制度”です。

知識や技能、能力に応じてきちんと評価され、その評価に見合った賃金が支払われる。

「それって当たり前じゃないの?」と思うかもしれませんが、実はこの“当たり前”こそがこれまで最も難しかった課題なのです。

ようやく法律の後押しを得て、少しずつ現実へと近づこうとしています。

◆評価はできても、お金が出せない? – やるべき3ステップで運賃交渉を有利に!

…とはいえ、ここでひとつ冷静なツッコミが入るはず。

「評価はわかった。でも払うお金はどこから?」

多くの現場が抱えるこの疑問。その答えは、運賃体系の見直しにあります。

赤字運行から抜け出し、しっかり利益を確保するためには原価計算と交渉が欠かせません。

さらに、国交省が提供している「標準的な運賃シミュレーター」などのツールを活用すれば、距離制・時間制の両面から原価をしっかり把握できます。

数字を武器にできれば、交渉力もグッと強化できますよ。

標準的運賃や原価についての詳しい内容は、次の章「3. 注目ポイント②:適正原価制度とは?」で解説します。

◆やるべき3ステップ

① 原価と標準運賃の“見える化”

- 距離・時間ごとの標準運賃

- 燃料・荷役・待機などのコスト

が、ポチポチ入力するだけでサクッと算出。

「長年の勘」じゃなく、数字で勝負する時代です。

② 自社原価の把握

車両の償却費、燃料費、人件費…。

これらを案件別・月次で整理して、標準運賃と比較。

「あれ、うちって結構優等生?」それとも「ヤバ、赤字運行まっしぐら!?」

現実とちゃんと向き合うのが第一歩です。

③ 交渉に“数字の武器”を持ち込む

交渉の場で「お願いします!」だけでは、もはや通用しません。

原価シミュレーションやコスト分析を資料にまとめて、「この条件なら〇円必要です」と数字でズバッと提示。

言ってしまえば、数字は交渉の“最強武器”であり、営業トークのライフルです。

そして、これからの企業に求められるのは、こうした説明力です。

- 「うちはこういう基準で評価してます」

- 「この報酬は、こういう拘束時間や業務内容に基づいています」

- 「だからこれが“妥当な運賃”なんです」

これこそ、ドライバーにも荷主にも響く“信頼の三点セット”。

つまり、これからの物流業界では「なんとなく」ではなく「納得させられる会社」が生き残るのです。

3. 注目ポイント②:適正原価制度とは? – 物流業界が“安さ競争”から脱却するために

◆「適正原価制度」とは?

「適正原価制度」とは、運送に必要なコストをちゃんと積み上げて「これが本来あるべき運賃ですよ」と法律で認める新しい制度です。

2025年の法改正により「標準的運賃」は廃止され、今度は適正原価を収受しない契約自体がアウトというルールになります。

この「適正原価」には、人件費・燃料費・車両の減価償却・保険・管理費、そして適正な利潤まできっちり含まれており、まさに“フル装備”。

しかも今回は、国がその基準を明確に示すことで「これより下じゃ契約できませんよ」という、いわば“価格の下限ライン”が設定されるわけです。

◆なぜこの制度が必要なのか? – 「標準的運賃」の限界とは

そもそも「標準的運賃」は令和2年にスタートした制度で、運送会社が原価割れしないようにと国が「これくらいが運賃の目安ですよ」と示したものでした。

2024年には平均8%の引き上げや燃料サーチャージ制度の導入などの改定も入りましたが、残念ながら「あくまで参考」止まり。

法律の裏付けがなかったため、こんな声が現場では飛び交っていました。

- 「提示しても荷主が首を縦に振らない」

- 「コストが上がっても、請求額は据え置き」

- 「赤字とわかっていても断れず、泣く泣く受注」

これでは制度があっても意味がありません。

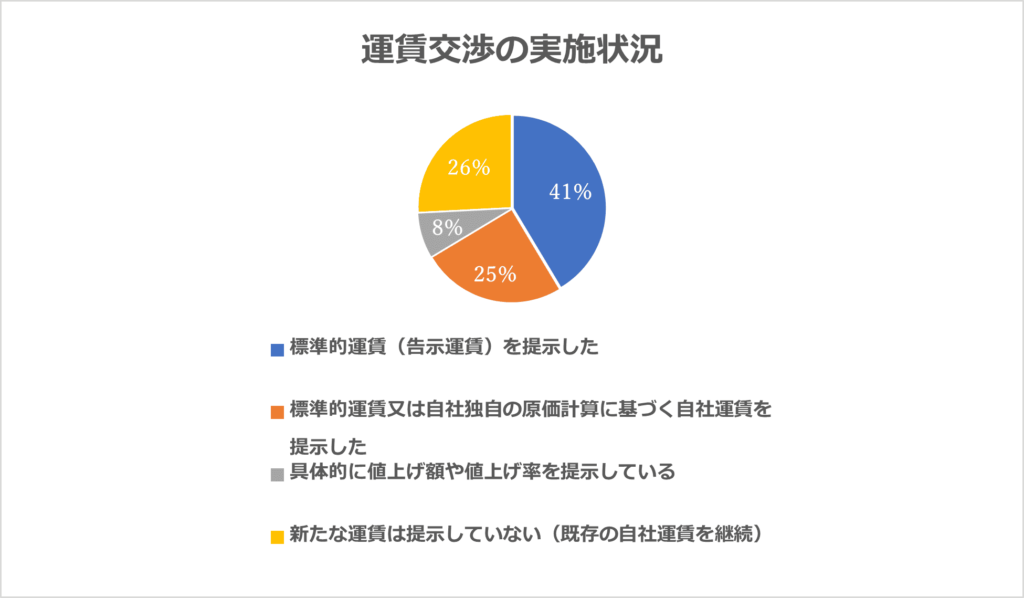

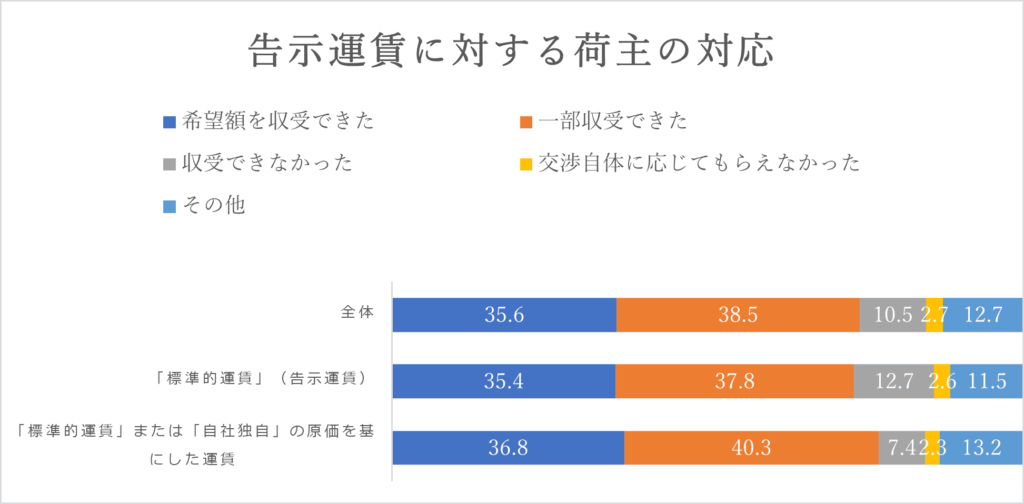

令和6年の調査では、運賃交渉を行った事業者は全体の74%。

そのうち41%が「標準的運賃」を提示していました。

ちゃんと数字を出して交渉していたわけです。まじめです。

なのに、「標準的運賃」を提示した事業者の中で希望額をそのまま受け取れた会社はたったの35%。

「一部だけでももらえた」会社を含めても73%止まり。

「収受できなかった」「交渉に応じてもらえなかった」という企業が15%も存在します。

制度を信じて動いた現場が、あっさり空振り。正直、この結果は理不尽としか言えません。

そして、そのしわ寄せはどこへ行くのか。はい、ドライバーさんです。

- 長時間働いても給料は微増

- 拘束時間は長く、自由時間は短く

- やってもやっても評価されない

これでは、若手は離れていきますし、ベテランも疲弊します。

人手は減る、事故は増える、荷物は遅れる。

こうした状況が続いてきたのは、「安さを最優先」にしてきた結果なのかもしれません。

誰も悪気があったわけではないけれど、その積み重ねが、今の厳しさにつながっています。

だからこそ今、必要なのは「ダメ元で出してみる見積もり」ではなく、「これ以下は法律でNGなんです」と言える力。

それを実現するのが、「適正原価制度」です。

“昭和式の根性交渉”から、“令和のルールベース交渉”へ。

いよいよ本気の切り替え時です。

◆原価管理がもたらす3つのメリット

さて、ここでひとつ質問です。皆様の会社、原価ってちゃんと見えてますか?

「まあ、このくらいかな」「ウチの社長が“そんなもん”って言ってる」

……なんて時代はもう終わりです。

これからは「拘束時間○時間・走行距離○km=最低でも×円は必要です」と、数字で語れる力が求められます。

最近では、原価管理システムを導入する会社も増えてきました。

……が、現実にはまだまだどんぶり勘定の精神も根強く残っています。

「この案件、多分ギリ黒字のはず」という“希望的観測経営”で走り続けると、いつの間にか赤字沼にハマっていた…なんて話も珍しくありません。

では、原価を「見える化」すると、どんな良いことがあるのか?

ズバリ、この3つが効きます。

① 荷主に対して、堂々と価格の「根拠」を示せる!

「この価格じゃ厳しいんですぅ…(涙)」なんて情に訴える交渉はもう卒業。

「この条件なら最低〇円必要です」と数字で言える会社が、これからの交渉テーブルでは主導権を握ります。

② 儲からない案件に、早めの“撤退判断”ができる!

「まぁ昔からの付き合いだし…」と赤字案件を惰性で続けるのは、企業体力を削るだけ。

数字を見て「あ、この案件もう限界」と判断できるのは、むしろ誠実な経営の証です。

③ ドライバーの処遇にも説得力が生まれる!

「最近頑張ってるから、今月ちょっと多めにね」

……という昭和の人情査定も悪くないですが、今は「この業務量と拘束時間に対して、こう評価しています」と説明できる時代。

納得できる評価があれば、ドライバーの信頼も定着率も上がっていきます。

つまり、原価の見える化は単なる交渉の道具ではありません。

それは、会社の信頼を高め、社員が安心して働ける環境をつくる“経営の土台”です。

これからの物流業界は、“なんとなく経営”から“数字で信頼される経営”へ。

言葉だけでは、もう通用しません。

これからは――

「見せて、納得させる会社」が勝ちます!

4. 注目ポイント③:5年ごとの事業許可更新制 – 中小企業はどう備える?

◆許可は“取りっぱなし”じゃダメに? – 5年ごとの更新制へ

これまで運送業の事業許可は、一度取れば“ずっと有効”というのが当たり前でした。

ですが、2025年の法改正でその常識がついに崩れます。

今後は、「5年ごとに更新」するスタイルへ完全シフト。

つまり、“取る力”より“維持する力”が企業の評価軸になる時代の到来です。

さらに国交省は「五台規制」(トラック5台以下は許可取り消し対象)も掲げており、 これが小規模事業者への影響が懸念されています。

◆更新制度の基本と審査ポイント

新制度では、運送事業の許可は5年間の有効期間付きとなり、5年ごとに更新申請が必要になります。

しかもそのたびに、国による審査をクリアすることが前提です。

更新審査で今後チェックされると考えられる主なポイントは、以下のような項目です。

- 法令遵守状況:過去に行政処分や法令違反があったかどうか

- 安全管理体制:運行管理者・整備管理者の配置状況や、安全教育の実施状況など

- 財務基盤:債務超過や連続赤字の有無など、経営の健全性

- 労務管理:社会保険への加入状況や、労働時間の適正な管理体制

※更新審査に関する正式な基準は、今後の政省令等により明確にされる予定です。本内容は現時点での想定に基づく参考情報です。

いずれも、“日ごろの業務姿勢”が審査で問われる内容になると見られており、つまり、普段からどれだけ「きちんとやっているか」が、そのまま更新の可否に影響する可能性が高いといえます。

◆運送業の5年更新に備える実務チェックリスト

更新には、所定の申請書類の提出と手数料の納付が必要です。

詳細な手続き方法や様式については、今後の政省令で定められる予定ですが、いずれにせよ「直前に慌てて書類をかき集める」では間に合わなくなるでしょう。

そこで重要なのが、 “日ごろから整えておく習慣”です。

特に、以下のようなデータや書類は、更新時に求められる可能性が高いと考えられます。

- 運転日報や点呼記録簿

- 社員の労務管理記録(運行時間・拘束時間・残業時間など)

- 安全教育や研修の実施履歴

- 社会保険加入証明、乗務員台帳、車両台帳、選任届などの法定帳票

こうした情報を「言われてから探す」のではなく、“いつでも提出できる状態で”保管しておくことが理想です。

◆今後に備えてやるべきこと

また、今後の手続き詳細や要件の変更に備え、国土交通省や全日本トラック協会などの公式情報を継続的にチェックしておくことも重要です。

知らなかったでは済まされない時代だからこそ、制度の最新動向にアンテナを張っておくことが、経営リスクの回避につながります。

5. トラックメイトが実現する3つの業務改革 – 改正対応の実務支援

◆改正トラック新法、“なんとなく”はもう通用しない

さて、いよいよ始まる改正トラック新法。

物流業界に突きつけられたメッセージは、実にシンプルです。

「もう“なんとなく”では、やっていけません!」

白ナンバー? 多重下請け? 処遇改善?「だいたいこんな感じでやってます(ニッコリ)」なんてやり方は、もう通用しません。

これから求められるのは、「やってる“風”」じゃなくて、「やってる“証拠”」を出せる会社。

でも、ここでひとつ現場の悲鳴が聞こえてきそうです。

「全部記録してたら手間ヤバいし、逆にブラックになるやん…!」

はい、その通り。だからこそ便利な“相棒”がいると助かるんです。

というわけで、登場します。我らが味方、トラックメイト!

「記録」「分析」めんどうな“説明責任”を、ラクに、抜けなく、しかもわかりやすく支えてくれる心強いツールです。

たとえば…

- 再委託構造? → 実運送体制管理簿をポチッと出力

- ドライバーの処遇? → 拘束時間や労務明細をガッチリ可視化

- 荷主との交渉? → 原価と利益を数字でズバッと提示!

まさに、「制度対応=面倒な作業」だった世界を、「制度対応=業務の見える化」に変えてくれる立役者です。

◆トラックメイトで支える“3つの実務改革”

① 原価と利益を“見える化”、交渉に根拠を!

- 実運送体制管理簿で、再委託ルートと理由をしっかり記録

- 「なんとなく委託しました」では、もう時代遅れ。

- トラックメイトなら、抜け漏れゼロで“言い訳しない現場”に!

👉 説明責任の時代は、「準備してる会社」が勝ちます。

“記録力”=“選ばれる力”、これ鉄則です!

② 労務管理オプションで、“働きやすさ”を武器に!

- ドライバーごとの拘束時間をしっかり管理。

デジタコデータをCSVで取り込んでサクッと集計OK! - 「この現場、ちょっと長時間気味…改善しましょう」を数字で言える。

- 採用時も「ウチ、労働時間ちゃんと見てます!」と胸を張ってアピール。

👉 “働きやすさ”を数字で見せられる会社は、荷主にもドライバーにもモテます。

③ 原価と利益を“見える化”、交渉の切り札に!

- 原価や利益率を取引先別(荷主・運送会社)に月次で可視化

- 「この運行、原価比で〇%なんです」と数字で交渉力アップ

- 赤字案件は早期キャッチで、見直し判断もスピーディー

👉 「うちは稼げてる運行、ちゃんと把握してます!」

そんな会社こそ、次の交渉で“主導権”をガッチリ確保!

| 改正項目 | 多重下請け是正 |

|---|---|

| 現場での対応 | 実運送体制の記録整備 |

| トラックメイトの支援 | 管理簿の作成・保存機能 |

| 改正項目 | 処遇改善 |

| 現場での対応 | 拘束時間と勤務実績の可視化 |

| トラックメイトの支援 | 労務記録の集計・分析 |

| 改正項目 | 適正原価 |

| 現場での対応 | コスト構造の把握と交渉材料の準備 |

| トラックメイトの支援 | 原価・利益の集計 |

◆トラックメイトで制度対応をラクにする「仕組み化」の第一歩を

「制度対応? はいはい、やらなきゃですよね…(ため息)」

そんな空気が漂いがちな物流の現場にこそ、今必要なのは、“やらされ感”ではなく、“ちゃんとラクできる仕組み”かもしれません。

もちろん、全部を一気に完璧にするのはしんどい。

でも、数字で語れて、説明もスムーズ、現場もスッキリ――そんな状態がちょっとずつでも近づいてきたら、経営も気分もきっと軽くなるはずです。

トラックメイトは、そんな日々の“ややこしさ”にちょっと風穴を開けるツールとして、横にそっと置いてもらえる存在を目指しています。

6. まとめ:法改正対応は「説明できる会社」への進化のチャンス

◆“記録と説明”で信頼を勝ち取る時代へ

今回の改正トラック新法が意味するのは、単なる「ルールが厳しくなったよ」という話ではありません。

むしろこれは、記録と説明責任を通じて“信頼される会社”へ進化するチャンスなんです。

これまで「なんとなく」「だいたいこんな感じ」で動いていた業務も、これからは数字と仕組みでちゃんと支える時代に。もちろん簡単な道ではありません。

でもだからこそ、早めに着手した会社がリードできるとも言えます

実際、トラックメイトやデジタコなどで日々の運行データをしっかり記録している会社は、すでに“記録と向き合うための道具”を持っている状態です。

とはいえ、道具は持っているだけじゃ意味がない。

大事なのは、“記録を残す”から“記録で語れる”へステップアップしていくこと。

すでに道具はある——あとはどう料理するか。

そんなイメージで取り組んでみるのも、悪くない選択かもしれません。

◆制度対応は“義務”ではなく“武器”に – 記録と見える化が会社を強くする

法律対応を「やらなきゃだから、仕方なく…」で済ませるのは、まあ誰にでもできます。

でも、それを“会社を強くする道具”に変えられるところが、これから選ばれていく会社です。

制度対応を「面倒くさいチェックリスト」ではなく、“経営のプロテイン”くらいに思えたらしめたもの。

筋トレって正直しんどい。でも、続ければちゃんと成果が出ますよね?

それと同じで、「記録」「説明」「見える化」も、やった分だけ筋肉(=信頼と利益)がついてくるんです。

「数字で説明できる会社」こそ、これからの物流業界のフィットネスチャンピオン。

目指すは、荷主も行政も「おぉ…鍛えてるねぇ」と思わず唸る“引き締まった経営体質”。

さあ、まずは軽い準備運動から、はじめてみませんか?