【2025年】ながら運転はなぜ危険? ―罰則・事故統計・防止策を徹底解説―

令和元年の12月1日から運転中のスマホや携帯の使用が厳罰化されました。

その厳罰化後、運転中のスマホを取り巻く状況はどう変わったのか、ながら運転対策はどのようなものがあるのか。違反の対象となる行為は具体的にどのようなものか、改めて確認しておきましょう。

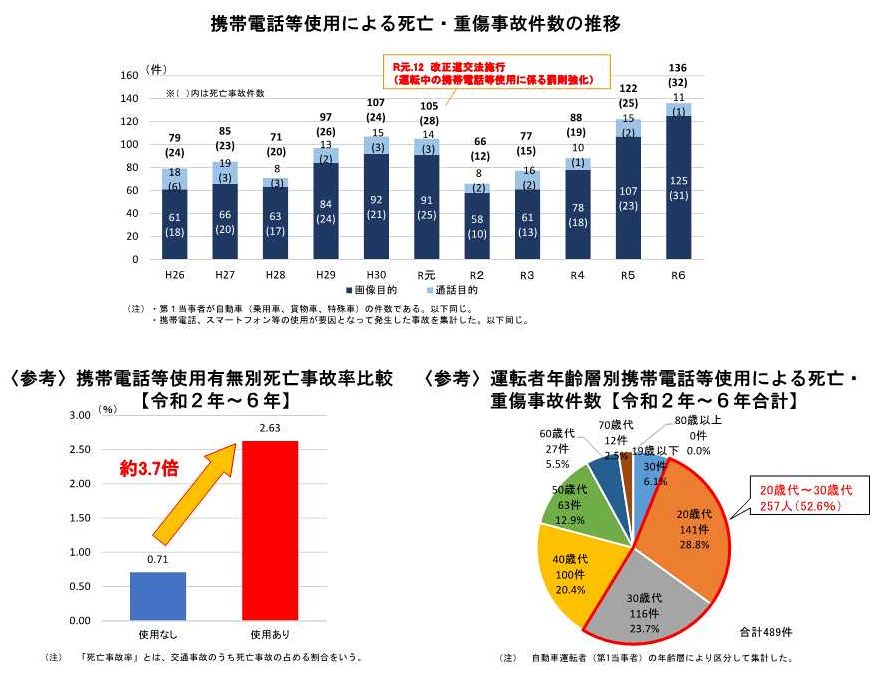

最新データで読むながら運転事故の現状(2025年)

警察庁のHPによると、令和6年(2024年)の携帯電話等使用による、死亡・重傷事故は136件。運転時のスマホ使用等が厳罰化されたのが令和元年(2019年)の12月ですから、実質令和2年(2020年)からの厳罰化とデータは読み解いた方が良いでしょう。

ちなみに厳罰化が開始した翌年の令和2年は66件と激減しています。これは、コロナ禍で交通総量が激減したこと、度重なる報道による運転者への意識づけ、この両面により件数が減ったと推察されます。

令和2年から令和6年までは毎年右上がりで事故件数が増え、ついには5年間で倍以上にまで増えてしまいました。この間ではギグワーク(単発や短期間で個人で請け負う仕事)として、配達の仕事が増えたことが一つの要因として考えられます。他方で、ショート動画のような一瞬で楽しめる動画の普及により、運転のちょっとした合間に見ることが出来るコンテンツの影響で運転時の注意が散漫になりやすい環境が出来てしまっている、ということがありそうです。

事故が増えている大局的な流れに抗うことが難しそうなので、せめて自分自身の運転時にはながら運転をせずに努めたいですね。ということで歴史に学ぶと、スマホの厳罰化の情報に触れていると事故が減っている事実がありますので、ながら運転に対する認識を改めるべく、いま一度厳罰化の内容をおさらいしておきましょう。

ながら運転厳罰化の内容

ながら運転の厳罰化ということで、運転中のスマホや携帯電話の使用が厳罰化されたので、今一度おさらいしておきましょう。違反となるのは主に以下の行為です。

携帯・スマホによる通話や操作および画面注視、あとは『カーナビの画面を注視する』という行為も、ながら運転の対象として定義されています。ながら運転の厳罰化、ということで携帯やスマホの使用だけにフォーカスされがちですが、こちらも合わせてご注意ください。

次に罰則について確認をしておきましょう。改正前の情報は載せてもあまり意味がないので、現在適用される罰則をご紹介します。

| 改正後(現在) | |

|---|---|

| 携帯電話の使用等(保持) |

●罰則

6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 ●反則金 -小特:12.000円 -二輪:15,000円 -普通:18,000円 -大型:25,000円 ●点数 3点 |

| 携帯電話の使用等(交通の危険) |

●罰則

6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 ●反則金 -適用なし -非反則行為となり罰則が適用 ●点数 6点 |

ながら運転にて事故を起こしたり、交通に危険が生じたと判断された際は交通反則通告制度の対象外となり、罰則が表中の通りだいぶ厳しいものとなっております。6点なので一発免停ですね。スピード違反(一般道:30km/h 高速道:40km/h 以上)や飲酒運転などに並ぶ重い罰となっています。

- 交通反則通告制度とは?

交通反則通告制度とは車やバイクの運転者が交通違反を犯した時に、そのうちの軽微なもの(青キップ)については反則金を納付することによって、罰則を受けない(裁判所による審判を受けない)制度のことです。

信号待ちのスマホ使用は取締り対象なのか?

運転中のスマホ使用が禁止なのは周知の事実ですが、ちょっとだけ気になるのが【信号待ちでスマホを使っていいのか】というところではないでしょうか。信号待ちも運転中にあたるのですが、道路交通法では次のように定義されています。

自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

法令に記載の条文を確認する

条文には長い文章がつらつらと書いてありますが要約しましょう。『停車しているときを除き』と書いてあります。読み解くと運転中のスマホ使用に関しては、次のことが言えます。

- 信号待ちなどの停止中はOK

- 緊急時や人命救助の為ならOK

信号待ちでの使用はOKのようですが、少しでも動いたら『停止中』でなくなってしまうのでアウトです。

やはりスマホは安全な場所で車を止めて使用しましょう。緊急時はOKだそうですが、もちろん「会社や取引先から急な連絡が来たので」なんてのは、緊急時の対象外なのであしからず。

カー用品店などでスマホスタンドが売っていますが、ながら運転の取締り対象はスマホの保持はもちろんですが【注視】も対象となってきます。手に持っていないからOK、ということは全くありません。スマホを常に見やすいところに置くと逆に注視の機会を増やしてしまいますので、それだけ取締りに遭う確率が上がってしまいます。

ハンズフリー通話もながら運転取締りの対象(安全運転義務違反)になる可能性

警察の見解によると、ハンズフリー通話自体は運転中のスマホの使用とは認められません。禁止されているのはスマホ・携帯電話の保持や画面注視(カーナビ含む)であります。それに伴い、注意するべきことがいくつかあります。

運転中にかかってきた電話を取る為や、電話をかける為にスマホの画面を注視するという行為は、ながら運転の取締りの対象となります。

例えば『ハンズフリー通話をする為に、一瞬スマホを見て着信に応答した』という行為は、ハンズフリーの通話であってもながら運転の取締りの対象になります。何秒間画面を注視したから違反になるという具体的な線引きはなく、現場で取締りを行う警察官の裁量になる点にも注意です。疑わしい行動はしない方が吉と言えます。

またハンズフリーの使用は「ながら運転」の罰則には当たりませんが、他の取り締まりの対象になる可能性があります。それが「安全運転義務違反」というものです。先ほどに引き続き法令上の条文をご紹介しようと思います。

- 道路交通法 第七十条

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

これを読んでわかるのは「安全運転義務違反」は解釈が広いので、取締りをする警察官に特定の行動を指され「それ安全運転義務違反ですよ」と言われたら、どうすることもできない気がします。

ハンズフリーの使用をとやかく言う警察官は少ないと思いますが、周囲の音が聞こえていないと判断されかねない両耳にイヤホンやヘッドホンをする行為や、カーステレオを大音量で運転をすることは、この法令に引っかかる可能性が大なので控えた方が良いでしょう。

今するべきながら運転対策【無料&有料】

今では会社用のスマホと個人のスマホをそれぞれ持つ人が増えてきています。車に乗る時にいかにスマホを使用しないようにするかは、個人の心掛け以外にも対策をする方法がいくつかあります。

【無料】アプリやOSの機能で運転中の着信を通知しない

iPhoneではiOS11以降でドライブモードが使用できるようになりました。これをONにしておくと、運転中の着信やメッセージを通知しなくなります。iPhone自体がモーション検知やネットワーク接続などの情報を参考にして自動で運転中かどうかを認識してくれるという優れた機能となっています。使い方は下記のアップルのページからどうぞ。 「運転中の通知を停止」機能の使い方| Apple サポート

androidではドライブモード自体はOSにはないものの、アプリケーションにてその機能が提供されています。iPhoneと似たように速度を検知して自動でONになるという優れものです。こちらは無料で利用できるようです。 Androidアプリ『Driving Detective』を使えば、運転中に通知がこなくなる| lifehacker

両者とも公共交通機関などでの移動を誤検知して運転中と判断してしまう可能性がある、というデメリットはあるものの、ながら運転をしない為に簡単に出来る対策と言えます。(しかも無料!)運転中のスマホ使用時の事故としては、着信時のものも多いのでこのような対策をしてみてはいかがでしょうか。

【有料】AI搭載の車載器でながらスマホをリアルタイム警告

先ほど無料の対策を紹介したので、次はお金のかかる対策をご紹介します! AI搭載ドライブレコーダーの「Nauto」は運転者の運転中の行動をAIが検知し「ながら運転」に該当するスマホ・携帯電話の使用をその場で警告音でドライバーに通知します。通信型になっているので、その時の映像は管理サイトから確認することも出来ます。本体はカメラ一体型なのでスリムです。

「Nauto」はスマホ使用以外にも、車内の喫煙やあおり運転などの行為を通知する機能も持ち合わせています。通信型ドライブレコーダーとして、車両の位置情報や映像を取得する機能もあるため「ながら運転」の対策と「車両管理」をこれ1つで行うことが出来る製品となっております。

ながら運転はなぜ危ないのか

今回の記事では、ながら運転の罰則やどういう行為がながら運転の処罰の対象になるか、ということを紹介してきました。では、最後に何故ながら運転が危なく、ここまで厳しく取り締まられる対象になっているのか、ということを書いて記事を〆させていただきます。

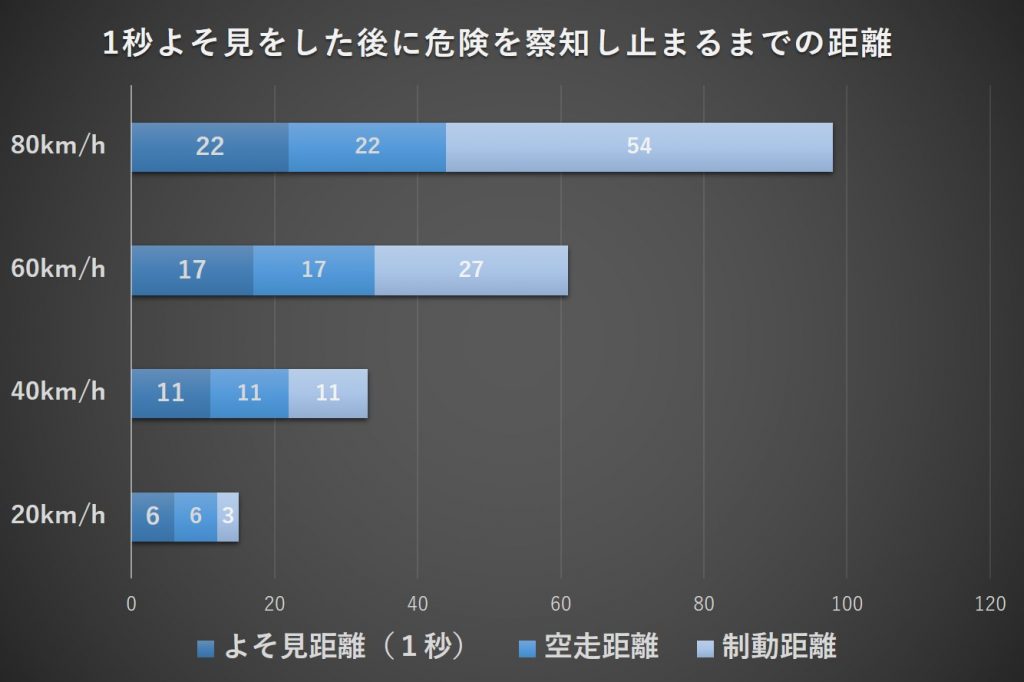

ながら運転が危ない理由はズバリ【よそ見をするから】です。では、運転中によそ見をする行為がなぜ危ないかというと、全く前を見ずに進んでいることになるからです。

例えば40km/hで1秒よそ見をすると、車は11m進みます。それに加え自動車には空走距離と停止距離というものが存在し、危険を察知したあともすぐに止まれる訳ではありません。よくある空走距離と制動距離のグラフに1秒のよそ見時間を足したものを作成したのでご覧ください。

理論上の数字なのでこの通りになるとは限りませんが、40km/hで走行中1秒よそ見をした後に危険に気づいて止まろうとした場合に、よそ見を始めた時から停止までに33mを要する計算になります。80km/hの場合に置き換えて考えると約100mかかってきます。

このように、ながら運転は運転者が思っているより車両が進むことと、よそ見している間に前方に注意がいかないことから、非常に危険なことがおわかりいただけたと思います。罰則が厳しくなるのも必然と言えるでしょう。

運転者に前方の不注意が起きている時間も、前方を監視し危険をお知らせしてくれる「Mobileye(モービルアイ)」という製品もございます。ながら運転は非常に危険なので絶対にしないという意識をしつつ、車載器など便利なものを活用しながら安全運転に努めていきましょう。