1.はじめに:運送業DX入門

最近、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉をよく耳にするけれど、

「結局、何をすればいいのかわからない」

「自分の会社にも関係あるの?」

そう感じている方も多いのではないでしょうか。

たしかに、DXという言葉はニュースやセミナーなどでもよく登場しますが、

実際に現場で働く方からすれば「なんだか大企業の話みたい」「自社にはまだ関係なさそう」と思ってしまうのも無理はありません。

“DX=大規模なシステム変革”と思われがちですが、実はその始まりは誰でもできる小さな改善から。

日報の入力、請求書の作成、点呼の記録、配車の調整――

毎日の仕事の中にこそ、DXのヒントが隠れています。

この記事では、運送現場で働く皆さまが“自分の業務に置き換えて理解できるDX”をテーマに、 「デジタル化」と「DX」の違いから、システム連携で会社全体を変えていく流れまでを、わかりやすく解説します。

読み終わるころには、「DXってこういうことだったのか!」と、 少し前向きに一歩踏み出せるようになるはずです。

2.運送業DXとは?デジタル化との違い

最近よく耳にする「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉。

セミナーやニュースなどでも取り上げられていますが、実際の現場ではこんな声をよく聞きます。

「DXって、システムを導入することでしょ?」

実は、ここに多くの誤解があります。

たとえば――

– 日報を紙からシステムに変えた

– エクセルで作っていた請求書を専用システムで発行できるようした

これらは確かに便利になり、仕事の手間も減ります。

ですが、これは「DX」ではなく、“デジタル化”です。

デジタル化とは、今ある業務の中の「1つの課題(点)」をシステムで解決すること。

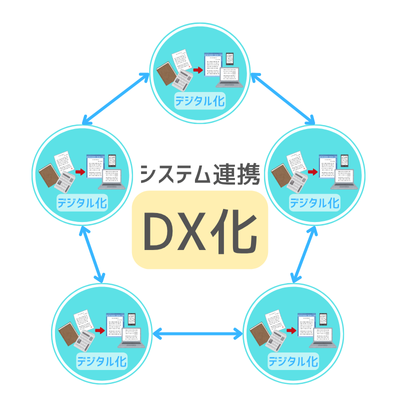

一方で、DXとは、そうした複数の“点”をつなぎ合わせて、会社全体の仕組みを変えていくことを指します。

たとえば――

「運送システムと請求管理システムを連携して、入力を一度で済ませる」

「デジタコの運行データを活用して、安全管理や労務管理まで効率化する」

こうした“つながり”を生み出すことで、現場と管理部門の壁がなくなり、会社全体の動きがスムーズになります。

DXは、いきなり大きな投資や新しい仕組みを導入することではありません。

まずは、身近な課題を一つずつデジタル化し、その“点”をつなぐこと。

そこから、本当の意味でのDXが始まります。

3.運送業でよくある課題とDXを始めるポイント

運送業の仕事は、日々の運行を止めることなくまわしていく“現場の力”に支えられています。

そして、その現場の力を支えているのが、

日々細かな手作業や確認作業をこなす担当者や事務スタッフの努力です。

しかし、現場ではこんな課題の声も少なくありません。

- 運賃計算が複雑で、担当者によって計算結果が違う

- 点呼や日報の記録が紙で、後からまとめるのが大変

- デジタコのデータを集めているけれど、活用しきれていない

- エクセルや紙伝票での管理が多く、ミスや抜け漏れが起きやすい

- 部署ごとに情報がバラバラで、共有に時間がかかる

- 担当者が休むと、誰も業務内容を把握できない

こうした課題が積み重なると、次のような問題が生まれます。

- 業務の効率化が進まない

- 情報共有ができない

- 属人化が進み、リスクが高まる

こうした“現場のリアルな悩み”を整理し、どこから手をつけるべきかを見極めることが、DXへの最初のステップです。

4.デジタル化から進める運送業の効率化

現場にはさまざまな課題がありますが、 実際にはこうした悩みを一つずつ解消するための小さなデジタル化の取り組みが、少しずつ広がり始めています。

「DX」と聞くと、「会社全体を一気に変えるような大きな取り組み」と思われがちですが、

実際の第一歩は、日々の業務の中にある“小さなムダ”をデジタルの力で解消することから始まります。

例えば、次のような改善はすでに多くの運送会社で進められています。

- 複雑な運賃計算を自動化して、入力ミスを削減

- 紙伝票やFAXを電子化して、転記や再入力の手間をカット

- エクセル管理をクラウド化し、どこからでも情報を共有

- 日報や点呼をシステム入力化して、記録の抜け漏れを防止

こうした改善のひとつひとつは“小さな点”かもしれません。

しかし、その“点”を積み重ねていくことで、確実に現場の業務効率や安心感が高まっていきます。

つまり、デジタル化はDXの“土台”。

まずは自社の業務の中で「手作業が多い」「時間がかかる」と感じる部分を1つ見つけ、そこから小さく始めることが大切です。

5.DXへの一歩。システムを「線」でつなぎ、未来を描く

デジタル化は現場の課題を一つずつ解決していく“点”の取り組みです。

しかし、本当の意味で仕事の流れを変えるには、その点を“線”でつなぐことが大切です。

これが「システム連携」=DXの第一歩です。

例えば

- 運送システムで入力したデータを、そのまま請求書作成に使う

- デジタコの運行データを自動で給与計算や労務管理に反映する

このような連携ができれば、二重入力がなくなり、転記作業が減り、データの整合性も向上します。

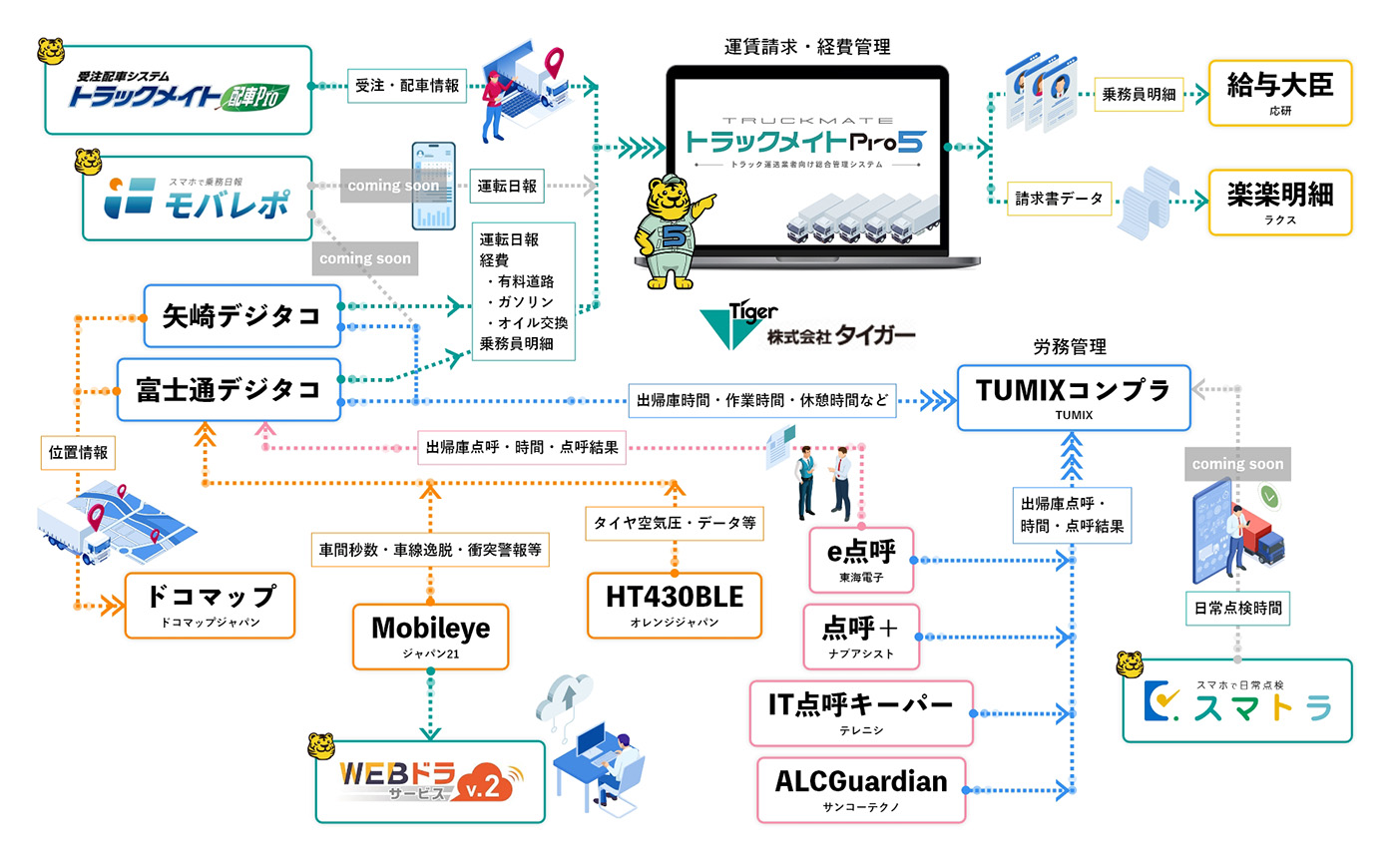

システム連携の実例

①請求効率化:トラックメイト× 楽楽明細

トラックメイトで運送実績を入力

トラックメイトがそのデータから請求データを自動計算

そのまま「楽楽明細」にデータを連携

楽楽明細が請求書を電子的に発行・送信

②給与管理:デジタコ × トラックメイト× 給与大臣

デジタコが運転・休憩などのデータを収集

トラックメイトがそのデータを取り込み、労務関連データを作成

給与大臣にデータを連携し、給与や手当を自動計算

③受注~請求:配車Pro × デジタコ × トラックメイト

配車Proで荷主からの受注・配車

デジタコが走行・休憩・停車・距離・時刻などを記録

デジタコデータと受注配車情報をトラックメイトで取り込み・請求データ作成・出力

④安全管理:デジタコ × Mobileye580(モービルアイ) × 点呼システム

【運転前】

点呼システムでアルコールチェック、体調管理、出勤記録

【運転中】

デジタコが運行データを自動記録

Mobileye580が危険挙動を検知・警告

【運転後】

点呼システムで帰庫点呼(健康・酒気再確認)

デジタコデータで安全運転評価、運転日報作成

⑤労務管理:TUMIXコンプラ × モバレポ × デジタコ ×点呼システム

【出勤・点呼】

点呼システム → 点呼結果をTUMIX に連携

【運行中】

デジタコで運転・休憩・待機時間を自動記録

モバレポで作業内容・到着報告をスマホから入力

【運行後】

点呼システムで帰庫点呼

【事務処理】

点呼システム・デジタコ・モバレポのデータから勤怠管理や運行管理データの作成

これらの“点”を“線”で結ぶことで、現場・事務・経営のすべてがスムーズにつながります。

6.まとめ:現場と経営をつなぐ運送業DXの未来

DXは「新しいシステムを導入すること」ではなく、“つなぐこと”です。

ひとつひとつの業務改善(点)をつなげて、会社全体の流れ(線)を作り出すことで、DXの姿が見えてきます。

トラックメイトは、運送業の配車・運行・請求管理を一元化できる基幹システムです。

各種システムとの連携にも対応しており、データをスムーズにつなぐハブとして機能します。

トラックメイトを中心に、配車・運行・請求・会計がつながれば、

現場と管理部門がシームレスに連携し、会社全体が一つのチームとして機能します。

DXのゴールは、単なる効率化ではなく“経営強化”。 業務がつながることで、数字に基づいた判断ができ、ドライバーの働き方改善にもつながります。

株式会社タイガーは、現場を理解し、“できるところから始めるDX”を一緒に進めるパートナーです。

経験豊富な営業担当が、貴社の状況を丁寧にヒアリングし、最適なシステム連携のご提案をいたします。

「まずは話だけ聞いてみたい」という方も大歓迎です。どうぞお気軽にお問い合わせください。