1. はじめに:改正トラック新法とは?法改正の背景

2025年6月、「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律、および貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律」(以下、「改正トラック新法」といいます)がついに成立しました。

──と、さらっと言いましたが、これは物流業界にとって“歴史的な”法改正。単なる制度の修正ではなく、業界の土台を組み替えるレベルの大改革です。

なかでも注目は「事業許可の更新制」や「適正原価の告示制度」など、長年“慣習”として曖昧にされてきた領域に明確なルールと線引きが導入される点。

これにより、事業者には「運営体制の見直し」「価格設定の透明化」「労務管理の適正化」など、いよいよ経営そのものの“土台”を問われる時代が本格的に始まります。

◆なぜ法改正が必要だったのか?|「2024年問題」が物流に与えたインパクト

2024年4月、「働き方改革関連法」がドライバー業務にも本格適用されました。

これで年間960時間以上の残業は禁止に。つまり、「走った分だけ稼げる!」という昔ながらのスタイルが制度的に終了。

時代は“働きすぎ禁止令”です。その結果、

- 走行距離&荷量はダウン

- 収入もダウン、ドライバーは業界をリタイア

- 遅延リスクはアップ…

と、物流の“あちこちガタつき”が一気に表面化しました。

国も「これはまずい」と重い腰を上げ、持続可能な物流へ向けた法改正に踏み切ります。

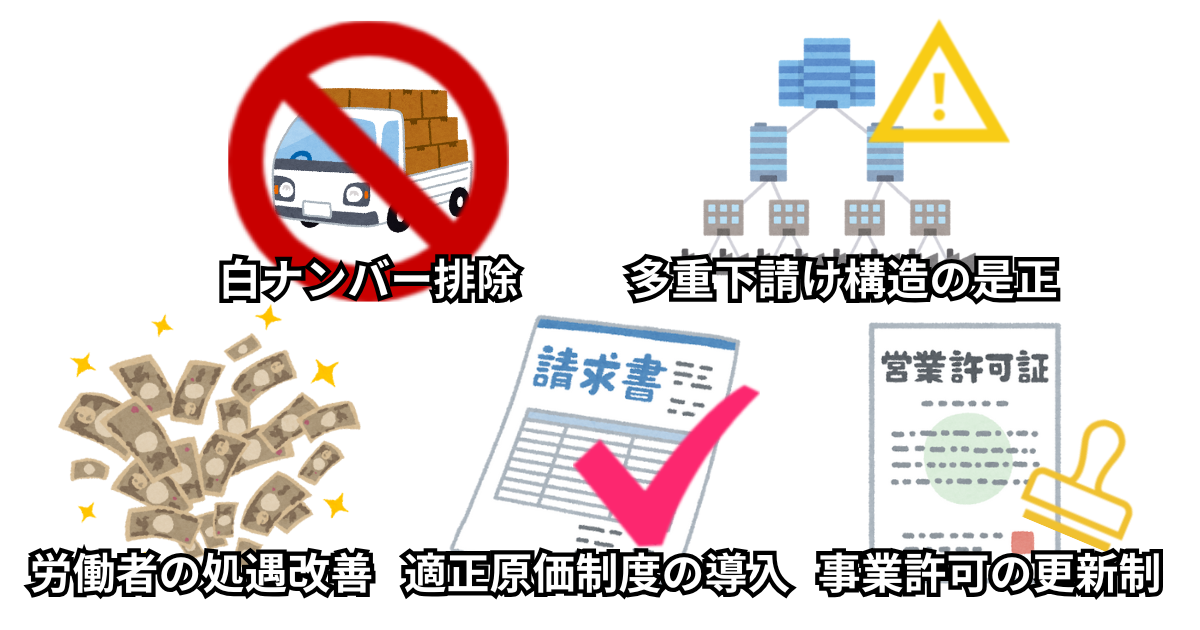

今回の法改正のポイントはこんな感じです。

- 事業許可は5年ごとの更新制:やりっぱなしじゃなく、ちゃんと見直し

- 適正原価の告示制度:値下げ競争に歯止め!“赤字受注”にさようなら

- 多重下請けの是正:3次請け? 4次請け? もうやめましょう

- 無許可業者への委託禁止&荷主も罰則:「白トラに出しとけば安く済む」時代は終了

- 労働者処遇の明確化:がんばるドライバーがちゃんと報われる仕組みに

これらの改革で目指すのは、「まともな取引」と「続けられる職場」。

つまり、“安く・長く”じゃなく、“ちゃんと・ずっと”働ける物流へ。

今や物流業界は「変わるしかない」じゃなく、「変わったほうがラクで得」な時代に突入したのです。

本記事【前編】では、そんな激動の中でも特に重要な「白ナンバー排除」と「多重下請けの是正」という2つの実務テーマにフォーカス。

現場で「うちはどう対応すれば…?」と戸惑いやすいこの2点について、対応のポイントをわかりやすく解説するとともに、実務の中で“ちょっと助かる”工夫として、私たちの提供する「トラックメイト」の機能も少しご紹介します。

「こういう支え方もあるのか」と思っていただけたらうれしいです。

2. 改正トラック新法はいつから?改正内容と施行時期

改正トラック新法」が2025年6月4日に成立、2025年6月11日に公布されました。

目的は、物流業界を “ちゃんと回って、ちゃんと働ける”業界に作り直すこと。

◆改正ポイントは?施行時期はいつから?

改正ポイントと施行時期は以下のとおりです。

〇白ナンバー排除(令和8年4月1日より施行)

無許可の白トラ利用は禁止に。違反すると荷主もアウト。

「安くて便利」より「合法で安心」な運送が基本になります。

〇多重下請け構造の是正(令和8年4月1日より施行/努力義務)

原則、下請けは2次まで。

「誰がどこを運んでるの?」がはっきり見える実運送体制管理簿の作成も求められます。

〇労働者の処遇改善(公布から最大3年以内に施行予定)

長時間労働の是正、適正な賃金ルールの整備など、

“頑張るドライバーが報われる”仕組みを本格導入。

〇適正原価制度の導入(公布から最大3年以内に施行予定)

原価割れ運賃は禁止へ。

「とにかく安くやります!」はもう卒業。きちんと利益が出る契約が当たり前に。

〇事業許可の更新制(施行準備中 時期未定/今後の政省令で決定)

一度許可を取れば一生安泰…は過去の話。

5年ごとの更新制となり、違反があれば“退場”の可能性も。

これらの改正で目指すのは、健全な取引慣行と、働き続けたくなる職場環境の両立。

もう「変わらなきゃ」ではなく、「変わった方が得をする」時代がやってきました。

この法改正は、その第一歩です。

「ウチもそろそろ見直しどきかも…」という方、今がチャンスです!

📌 主な改正項目と施行時期一覧

| 改正項目 | 内容 | 施行時期 |

|---|---|---|

| 白ナンバー排除 | 無許可業者(白トラ)排除の徹底。荷主責任も問われる | 令和8年4月1日より施行 |

| 多重下請け是正 | 原則2次受けまで。再委託構造の見える化(実運送体制管理簿の作成) | 令和8年4月1日より施行(※努力義務) |

| 労働者処遇の確保 | 賃金適正化・長時間労働の是正など、ドライバー処遇のルール整備 | 公布から最大3年以内に施行予定 |

| 適正原価制度の導入 | 運賃が“原価割れ”にならないように法的に制限 | 公布から最大3年以内に施行予定 |

| 事業許可の更新制 | 許可が“5年ごと更新制”に。違反事業者はふるい落とされる可能性も | 時期は今後の政省令で決定予定 |

◆「いつかやる」では間に合わない——企業ごとの準備が問われる

「まだ施行されていないし、うちは様子見で……」という声、よく聞きます。

でも、例えば「白ナンバー排除」「多重下請けの是正」はすでに施行 or 努力義務がスタートしています。

のんびりしていると、知らないうちにコンプライアンス違反……なんてことにも。

そして、「適正原価制度」「許可更新制」「処遇改善」は、たしかに最大3年の猶予期間がありますが、実はこれが勝負の分かれ目。

「3年もあるから、まぁそのうちやるか」

……その“そのうち”って、たいてい永遠に来ないやつです。

逆に、

「3年しかない!今から少しずつでも整えておこう」

という会社は、いざ本番が始まったときに、

「うち? もう準備できてますけど何か?」と、余裕の笑顔でスタートを切れるはずです。

ただし、ここでひとつ注意も。

3年も間がある=その間に“巻き返し”が起きる可能性もあるということ。

現場や一部業界団体から「やっぱこの制度、無理じゃね?」という声が出てくる可能性もゼロではありません。

最悪の場合、「制度の骨抜き」なんて展開も…。

だからこそ、私たちは問われているのです。

本気で変わる準備をするのか?

それとも、「様子見部」に入部して、流されるままに3年を消費してしまうのか?

制度の行方は不透明な部分もありますが、「備えた会社」が損をすることはまずありません。

焦らず、油断せず。コツコツ積み上げる3年間にしていきましょう。

3. 注目ポイント①:白ナンバー排除|荷主責任の強化と“見極め力”の時代へ

「うちは物流会社じゃないから関係ないよね」──そう思っていた荷主企業の皆さま、ちょっと待ってください。

2025年の改正トラック新法で、白ナンバー業者(通称“白トラ”)を使った取引の責任が、荷主側にも及ぶことが明文化されました。

これまでのように「白トラだった? あ、気づかなかったです」でスルーできた時代は終了です。

国が示した新ルールでは、白トラと知りながら発注していた場合、

是正指導・勧告・社名公表といった行政対応の対象になる可能性があります。

現時点では罰金などの直接的な罰則は未定ですが、「100万円以下の罰金」も将来的に検討項目として挙がっています。

しかし、最も大きなダメージは信用の失墜です。

「社名がネットに出回った」「大口荷主から取引を切られた」「採用にも影響が…」といった事例が、

今後は現実味を帯びてくるでしょう。

◆白ナンバーへの対応策とは?

では、どう対応するべきか?

キーワードは、「知らなかった」から「見極めていた」へのシフトです。

荷主としての実務対応は、ざっくり言えばこの3点です。

- 正規の運送事業者かどうか、許可証・車両情報の確認&保存をルール化

- 配車・営業・購買など、関係部門全体に向けた教育と共有体制の構築

- 再委託が発生する場合も含めたチェックリストやフローの明文化

「いやうち、発注件数多いから毎回そこまで…」と思うかもしれません。

でも、“やってなかった言い訳”は通用しない時代がもう始まっています。

これは単なる法令順守ではなく、“信頼される荷主”として生き残るかどうかの分かれ道。

いざという時に、「うちはいつでも帳簿見せられます」と言える仕組みがある会社が、

これからのスタンダードになるでしょう。

4. 注目ポイント②:多重下請け構造の是正|「記録する責任」が全事業者に

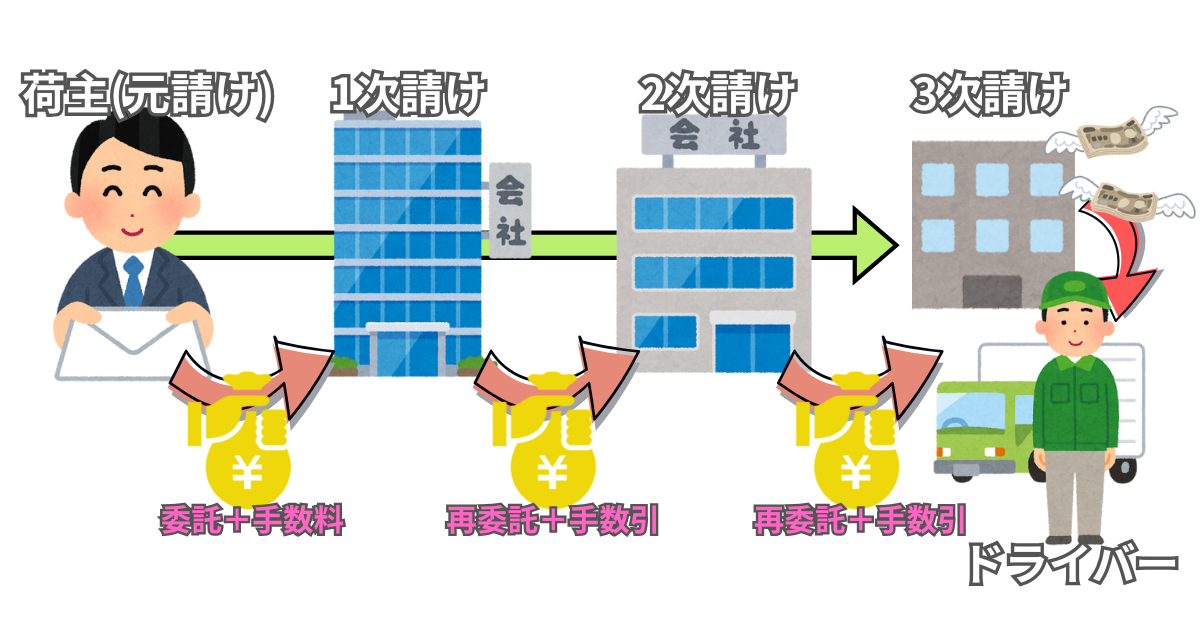

物流業界では、再委託が繰り返される多重下請け構造が長年の課題でした。

特に3次受け、4次受けといった複雑な委託体系では、誰が実際に運送を担っているのかが不透明になり、事故やトラブル時の対応も後手に回りがちです。

さらに、委託が重なるごとに手数料が差し引かれ、最終的に実際にものを運ぶ運送会社に回ってくる料金が低くなるという問題もあります。

まるで「伝言ゲーム」のように、最初の金額がどんどん変わってしまうのです。

◆制度改正の概要

こうした構造的な課題に対応するため、2025年6月4日に施行された改正トラック新法では、「再委託は原則2次受けまでにとどめましょう」という努力義務が明記されました。

それに合わせて標準運送約款(運送会社と荷主との間で使う基本的な契約ルール)も改正され、元請けが下請けに委託するたびに運賃の10%を「利用運送手数料」として荷主に別建てで請求できるルールも導入。

つまり2次受けで20%、3次受けで30%と、手数料が段階的に積み上がる設計です。

一見「これは多重下請けした方が儲かるのでは…?」と感じるかもしれませんが、あくまでこれは“適正な対価”と“取引の透明化”が目的の制度。

決して「手数料で高層ビル建ててやろう!」という発想には走らないよう、ご注意を。

◆実運送体制管理簿:透明性の鍵を握る帳簿

今回の改正では、再委託の流れと回数、再委託が必要となった合理的理由、委託関係の全体把握などを記録する「実運送体制管理簿」の作成が義務付けられました。

これは単なる帳簿ではなく、「説明できる委託構造」の証拠であり、取引先や行政からの確認要求に応える基盤でもあります。

また、水屋などの利用運送事業者も“元請けと同等の管理責任”を負うと明記され、責任の所在を曖昧にすることは今後一層困難になります。

◆罰則付き制度への移行:今こそ準備のとき

国土交通省は今後、政省令の策定とともに、「罰則付き制度としての義務化」を3年以内に段階的に進める方針を示しています。

これにより、実運送体制管理簿の不備=制度違反とされる時代が確実にやってきます。

◆実務対応ポイント|委託構造を“説明できる形”で整える

今後、現場で求められるのは「再委託がなぜ発生したかまでを含めた透明な委託構造」です。

具体的には以下のような対応が不可欠です。

- 原則2次受けまでで委託を収めるよう調整

- 3次受け以上になる場合は「再委託理由」を記録に残す

- 荷主企業にも構造を共有し、理解と協力を得る体制を築く

こうした対応は、単なる法令順守のためではなく、事故やトラブル時の責任の所在明確化、取引先との信頼構築、監査対応力の強化にも直結します。

「記録する責任」は今や元請・下請・水屋すべてに課される義務です。

正確な記録を残しておくことは、将来の制度強化への備えであり、選ばれる事業者になるための信頼投資とも言えるでしょう。

5. トラックメイトで実現する「記録」と「見える化」|現場に役立つ対応支援ツール

改正トラック新法の施行により、物流業界では“感覚”ではなく“データ”で説明することが強く求められるようになりました。

荷主とのやり取り、行政対応、ドライバーとの信頼構築──そのすべての土台となるのが、「記録を残し、きちんと説明できる体制」です。

そうした背景を受けて、私たちも「何かお手伝いできることはないか」と考えています。

物流業に特化した業務管理システム「トラックメイト」では、今回の改正法に関連する実務を支えるいくつかの機能をご用意しています。

たとえば…

- 再委託の構造把握に役立つ「実運送体制管理簿」の記録・保存機能

誰が誰に委託したのか、再委託の理由は何かを明確に記録しておくことは、いずれ制度が本格化したときの備えになるかもしれません。 - 拘束時間や乗務実績の集計

処遇改善の根拠資料として、また採用活動や労働環境の“見える化”にもつながります。 - 取引先別(荷主・運送会社)の原価把握

運行別・荷主別の原価把握により、

運賃交渉の場面で「この案件は適正原価に対して〇%です」といった説明がしやすくなります。

もちろん、これはあくまで一例にすぎません。

現場ごとの課題に合った方法があるはずですし、トラックメイトがその一つになれれば幸いです。

制度は変わっていきますが、大切なのは「慌てず、備える」こと。

記録の整備と、説明できる仕組みづくりを、できるところから少しずつ始めてみてはいかがでしょうか。

6. まとめ:いま整えるべき「信頼される物流会社」の土台とは?

今回の法改正、ざっくり言えば「もうそろそろ、物流業界の“昔ながら”は卒業しましょうよ」という強いメッセージです。

長年見て見ぬふりをされてきた慣習に対し、「ちゃんとしようぜ」と国が本気で言い出した──そんな雰囲気すら感じます。

ただし、すべてがすんなり機能するかどうかは…

「ちょっと待って!」と現場から声が上がりそうな気配も。

たとえば今回取り上げた「多重下請けの是正」。

本来の目的は、「本当に運んでいる会社にちゃんとお金が届く仕組みにしよう」というもの。聞けば誰も反対できない“正論”です。

でも一方で、地方や離島など、「そもそも人がいない」「便が少ない」地域では、正論だけでは立ちゆかないという声もチラホラ。

現場からすると「じゃあ誰が運ぶの?」という、シンプルだけど深刻な疑問が残ります。

それに、大手の運送会社も実は楽じゃありません。

年末や年度末といった繁忙期には、「うちも手が回らん!」と悲鳴をあげ、最終的に“多重下請けの道”に足を踏み入れてしまうケースもあるそうです。

制度としては正しくても、現実には抜け道…じゃなくて、“必要悪”としての多重下請けが残り続けてしまう可能性もあるわけです。

つまり、理想を語るだけじゃ物流は回らない。

現場の汗と知恵が必要です。

そして何より、制度が「回る」のか、「回せる」のか。

その分かれ目は、“現場の声”にどれだけ耳を傾けられるかにかかっているのかもしれません。

次回の後編では、

- ドライバーの処遇改善

- 適正原価制度

- 事業許可の更新制

といったテーマを、より実務的な目線で深掘りしていきます。

数字で語れる物流会社づくりを、一緒に進めていきましょう。